الجميع مع ترامب. يمثل التحول المذهل لـسيليكون فالي حدثًا مهمًا في السياسة الأمريكية المعاصرة. بعد أن كان مليارديرات الاقتصاد الرقمي، تقليديًا، مقربين من الحزب الديمقراطي، وقفوا خلف دونالد ترامب عند تنصيبه رئيسًا للولايات المتحدة في عام 2025، وباتوا منذئذ أحد أركان الكتلة الحاكمة في واشنطن.

يقود هذا التطور مباشرة إلى تناقضات الرأسمالية العالمية. بالطبع، إن لانضمام وادي السيليكون إلى ترامب جذور محلية أيضًا، حيث حاولت إدارة بايدن، مع وجود لينا خان على رأس هيئة المنافسة، كبح احتكار الصناعة الرقمية1. و تكميلا لذلك، ثمة خطر من نوع آخر يحدق بسيليكون فالي من الجانب الآخر من المحيط الهادئ. فقد شهدت الصين، في العشرين عامًا الماضية، طفرة تكنولوجية مذهلة. اليوم، ينافس عمالقة التكنولوجيا الرقمية الصينية خصومهم الأمريكيين بنحو جدي. من الصعب مبالغة تقدير حجم الرهان، إذ أنه يتجاوز مجرد معركة تحاول فيها الشركات متعددة الجنسيات من جانبي المحيط الهادئ الظفر بحصص في السوق؛ ففي الواقع تدور المعركة حول السيطرة على السوق العالمية بحد ذاتها. يتطلب تبين ذلك إجراء تحليل للرأسمالية العالمية المعاصرة. يتيح كهذا فحص فهم تجذر وادي السيليكون، الذي يدعم بهذا النحو سياسة أمريكية مُشتدة العدوانية، لا تستثني عواقبها أي بلد في العالم– يكفي أن نستحضر سياسة الرئيس ترامب الجمركية. فلنرسم إذن ملامح المكون الرقمي للصراع الصيني-الأمريكي بقصد فهم أفضل للعاصفة التي تهز السياسة العالمية.

البنية التحتية للرأسمالية العالمية

عادةً ما تُعرَّف العولمة بأنها ”ترابط متزايد على نطاق عالمي“ ينتج في المقام الأول ”عن تنامي حركة رؤوس الأموال المالية والسلع والخدمات“2. بيد أن العولمة ليست مجرد تكاثر التدفقات، إنها أيضاً دينامية سياسية. ويمثل إثبات هذا الواقع أحد أهم إنجازات البحوث في مجال الاقتصاد السياسي الدولي: يظهر بهذا النحو أن العولمة عملية تخضع لإشراف الولايات المتحدة3. فقد حفزت الولايات المتحدة إرساء سوق عالمية حقيقية، وتتدخل كقوة إطفاء رئيسية إبان أزماتها، وتسيطر على البنى التحتية التي ترتكز عليها.

تستحق الإشارة إلى البنى التحتية تدقيقا،إذ يتجاوز تصورنا للبنية التحتية التعريف التقليدي الذي يتضمن مرافق مثل الطرق والسدود وشبكات الكهرباء. هذه المرافق جزء من البنى التحتية المادية، لكن السوق العالمية تعتمد أيضاً على البنى التحتية النقدية (التي تجعل الأداءات ممكنة) والتقنية (المعايير والتعليمات التقنية) والعسكرية (القواعد العسكرية) والرقمية (التكنولوجيات المتطورة). فقط في وجود كل هذه البنى التحتية يمكن أن يلتقي العرض والطلب فعليًا على النطاق العالمي.

يجدر، من أجل إدراك النطاق الاستدلالي لهذا الفهم الواسع للبنية التحتية، أن نضيف إليه مفهوم ”السلطة الهيكلية“4. بالإضافة إلى المفاهيم التقليدية للسلطة باعتبارها استطاعة الفاعل [أ] إملاء سلوك الفاعل [ب] بشكل مباشر، تشير السلطة الهيكلية إلى مقدرة الدولة على تحديد شروط مشاركة الدول والشركات والجهات الفاعلة الأخرى في الشؤون العالمية. إن تحديد إطار تفاعل ما يعني توجيه نتائجه دون تدخل مباشر. وتجسد البنى التحتية بمعناها الواسع السلطة الهيكلية بشكل ملموس. بعبارة أخرى، تتم ممارسة السلطة الهيكلية في الواقع من خلال السيطرة على البنى التحتية التي يتعين على فاعلين آخرين استخدامها لإجراء المعاملات.

إن السيطرة على البنى التحتية التي تقوم عليها العولمة هي في الآن ذاته مصدر أرباح استثنائية ومصدر سلطة سياسية خارج الحدود الإقليمية. فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي، "تستخرج الموارد بأكبر قدر من الكفاءة بطريقة غير مرئية، أي من خلال الامتثال الروتيني وليس الإكراه »5. إن طبيعتها الضمنية هي التي تحول البنى التحتية إلى عامل رخاء استثنائي. وفي الآن نفسه، توفر البنى التحتية سلطة تدخل فريدة لمن يسيطر عليها. يساعد مفهوم موضع الاختناق على رؤية ملامح إمكانية التحكم هذه. ويشير هذا المصطلح إلى ”الأماكن التي تحد من القدرة على التنقل ولا يمكن تجاوزها بسهولة، إن أمكن تجاوزها“6. إن السيطرة على مواضع الاختناق تعني السيطرة على حركة المرور العالمية والأرباح المرتبطة بها. لذا، فإن تزايد التدفقات التجارية والمالية الذي يميز العولمة يقترن بتزايد سلطة حراس البنى التحتية. ويترتب على ذلك أن السيطرة على البنى التحتية للاقتصاد العالمي هي مصدر سلطة استثنائية. وعندما يتم التشكيك في هذه القوة، تنشأ صراعات استثنائية بنفس القدر. لذا، كانت السيطرة على البنى التحتية للعولمة على مدى عقود عاملاً مضاعفاً للثروة والسلطة بالنسبة للولايات المتحدة.

وتشكل عواقبها الهائلة على الصعيد السياسي، وعلى صعيد إعادة التوزيع، داعيا كافياً لدراسة البنى التحتية. ومع ذلك، هناك داع ثالث: إن اهتمامنا الخاص بالبنى التحتية يرجع أيضًا إلى أن ما يميز النزاعات حول البنى التحتية، أكثر من أي نزاع دولي آخر مهما كان مثيرًا (مثل طائرة صينية تحلق فوق الولايات المتحدة...)، هو رهان استمراريتها. فبمجرد إنشاء البنية التحتية، فإنها تشكل تدفقات عالمية مستدامة. وبالتالي، فإن الصراعات حول البنية التحتية تنتج آثارًا مستمرة، تحد من نطاق الاحتمالات لفترة طويلة.

وبالتالي، فإن الصراعات الحالية بين الولايات المتحدة والصين حول البنى التحتية هي مؤشر رئيسي على حدة التنافس بينهما. ففي الواقع، أي قوة تسعى إلى الحفاظ على العلاقات الدولية أو تغييرها لصالحها، لها مصلحة في تشكيل هذه المجالات التي تعتبر تقنية، ولكنها في الواقع سياسية للغاية. فبفضل أنظمة الدفع والمعايير التقنية وقنوات مراقبة الممرات البحرية وغيرها من الأجهزة، يمكن للبضائع ورؤوس الأموال أن تتدفق في جميع أنحاء العالم. فبدون البنى التحتية، لا توجد أرباح، وبدون أرباح، لا توجد دول قوية. وبالتالي، يمنح هذا النص البنى التحتية للعولمة أهمية استراتيجية حاسمة تحدد خطوط الصدع في المستقبل. بعد أن حددنا بوضوح التحدي العام للبنى التحتية، يمكننا الآن أن ننتقل إلى الطعن الصيني في البنية التحتية الرقمية للعولمة7.

الطفرة التكنولوجية المذهلة للبنية التحتية الرقمية في الصين

لا يوجد مجال آخر تتقدم فيه الصين في سعيها لاستبدال البنى التحتية الأمريكية ببدائل صينية أكثر من مجال التكنولوجيا الرقمية. من أجل فهم أن إتقان التقنيات الرقمية المتطورة يعادل السيطرة على البنية التحتية، من الضروري معرفة الشكل المعاصر لقسمة العمل الدولية: سلسلة القيمة العالمية. بشكل مبسط، بدلاً من تصنيع منتج من الألف إلى الياء في مصنع واحد - كما كان الحال في عهد الفوردية - يتوزع الإنتاج اليوم على العديد من البلدان. تكمن، وراء مظهر إعادة التنظيم التقنية البسيطة لقسمة العمل الجغرافية، تغييرات كبيرة في علاقات القوى بين رؤوس الأموال في البلدان المتقدمة ورؤوس الأموال في البلدان الطرفية، ولكن أيضًا، بشكل أعم، بين العمل ورأس المال.

الشركات الرائدة هي الأطراف الفاعلة في سلاسل القيمة العالمية. تشرف هذه الشركات متعددة الجنسيات – التي غالباً ما تكون أمريكية المنشأ، وأوروبية بدرجة أقل – على تصنيع سلعة ما بواسطة سلسلة من المصانع المنتشرة في بلدان مختلفة، حيث يوفر كل مصنع سلعة وسيطة لا غنى عنها لتجميع السلعة النهائية، الذي يتم في بلدان كلفة العمالة المنخفضة. هذا التكوين مربح للغاية للشركات الرائدة لأنه يتيح تقليل المخاطر بالتنويع الجغرافي للمواقع، وخفض تكاليف الإنتاج (العمال، والأراضي، والطاقة، والمواد الخام، واللوائح البيئية) وزيادة المرونة. كل هذه الخصائص تعزز ربحية الشركة الرائدة على حساب العديد من الموردين، وخاصة عمالهم.

بعد عرض هذا الوضع، يطرح السؤال حول كيفية نجاح الشركات الرائدة في السيطرة على مورديها بحيث تستحوذ على الجزء الأكبر من الأرباح. وتكمن الإجابة في التقنيات الرئيسية. الشركات الرائدة هي عادة شركات كبيرة من البلدان المتقدمة التي تركز أنشطتها بشكل خاص على ملكية التقنيات الرئيسية اللازمة لتشغيل السلسلة بأكملها. وبالتالي، تصبح التكنولوجيا عقدة استراتيجية تجعل الإنتاج، وبالتالي استغلال الأرباح والاستحواذ عليها، ممكنًا على نطاق عالمي. وبالتالي، يصبح التحكم في التقنيات المتطورة عنق زجاجة مشابهًا للبنى التحتية الأخرى في السوق العالمية.

بعد أن حددنا كيف تثري الشركات الأمريكية متعددة الجنسيات بفضل سلاسل القيمة العالمية، من المناسب الآن توضيح مدى تهديد هذا الوضع بفعل صعود قوة الصين.إذا لم نتحدث عن البنية التحتية التكنولوجية بشكل عام، بل عن البنية التحتية الرقمية بشكل أكثر تحديدًا، فذلك لأن التكنولوجيا المتطورة اليوم هي التكنولوجيا الرقمية. هذه التكنولوجيا هي اليوم موضوع صراع شديد بين الصين والولايات المتحدة لأنها قادرة على تغيير ميزان القوى العالمي.ولتوضيح ذلك، من الضروري النظر إلى الموجات الطويلة للنماذج التكنولوجية والاقتصادية8. فمن زاوية نظر التكنولوجيا، يتطابق تاريخ الرأسمالية مع جملة من النماذج التكنولوجية التي تغذي الاقتصاد بأكمله وتولد بذلك مكاسب في الإنتاجية. تستمر كل موجة من هذه الموجات حوالي 50 عامًا. عندما ينتقل الاقتصاد العالمي من موجة إلى أخرى، تفتح فرص استثنائية يمكن أن تتيح للبلدان المتخلفة تقنيًا تحقيق قفزة كبيرة إلى أمام. ونظراً لأن التطور التكنولوجي عملية تراكمية، عادة ما يظل المتأخرون متخلفين عن البلدان الرائدة - على الأقل طالما ظلوا في نفس الموجة. وعندما تبدأ موجة جديدة، فإن التقدم في المهارات والمعارف الهندسية والمعدات المرتبطة بها، الذي حققته البلدان الرائدة خلال النموذج التكنولوجي-الاقتصادي السابق، يفقد قيمته إلى حد كبير. وبالتالي، فإن ابدال موجة بأخرى يخلق حالة نادرة جدًا. يمكن للمتأخرين، عبر الانخراط الكامل في تطوير تقنيات النموذج الجديد، أن يصلوا إلى حدود المعرفة ويتجاوزوا الرواد التاريخيين.

ويمثل الانتقال الحالي إلى الموجة الرقمية فرصة من هذا القبيل. وقد استغلت الصين هذه الفرصة بالكامل من خلال خطتها لتطوير التكنولوجيات المحلية التي وضعتها في عام 2006. حتى ذلك الحين، كانت تعتمد على رغبة الشركات متعددة الجنسيات الأجنبية في مشاركة معارفها، وهو ما رفضته هذه الشركات رفضًا قاطعًا (لأن السيطرة الاحتكارية على التكنولوجيات تسمح لها بالسيطرة على سلاسل القيمة العالمية). في مواجهة هذا الفشل، كان من الضروري تغيير الاستراتيجية. تم نشر التوجه الجديد في عام 2006، وتم تأكيده لاحقًا عبر مجموعة متنوعة من الخطط القطاعية.

تعد الصين المعاصرة مثالاً بارزاً على تطور الرأسمالية المتفاوت والمركب. في الواقع، ترتبط الأدوات التي مكنت الصين من الاستحواذ على التقنيات الرقمية ارتباطاً وثيقاً باندماجها الخاص في العولمة كنظام تراكم مكثف ومنفتح9. إن التصنيع الموجه إلى الخارج في اقتصاد عالمي منظم في سلاسل قيمة عالمية يعني أن المكونات التقنية الأكثر تطوراً تمر يومياً عبر المصانع الصينية المكلفة بتجميعها في منتجات نهائية. إن كون الصين مصنع العالم يعني الاستفادة من فرص لا حصر لها للتعلم والهندسة العكسية. كما أن الاقتصاد الموجه إلى الخارج يمارس ضغطًا شديدًا على الأجور، مما يحرر المزيد من رأس المال للاستثمار في الإنتاج الصناعي. ويتم تعزيز تأثير توفر رأس المال بشكل كبير من قبل السلطات الصينية، التي تحتفظ بسيطرة كبيرة على جملة من الأدوات الاقتصادية، لا سيما المالية والتنظيمية، وتطبق نوعًا من التخطيط. تمنحها هذه الأدوات مقدرة على تشجيع التسريع التكنولوجي. يعتمد التغيير في الاستراتيجية في عام 2006 على هذه الخصائص الفريدة لاندماج الصين في العولمة: فهو يخدم قفزة رقمية إلى الأمام. ولم تؤد خطة الإنعاش لمواجهة أزمة 2008-2009 سوى إلى تعزيز هذه الدينامية.

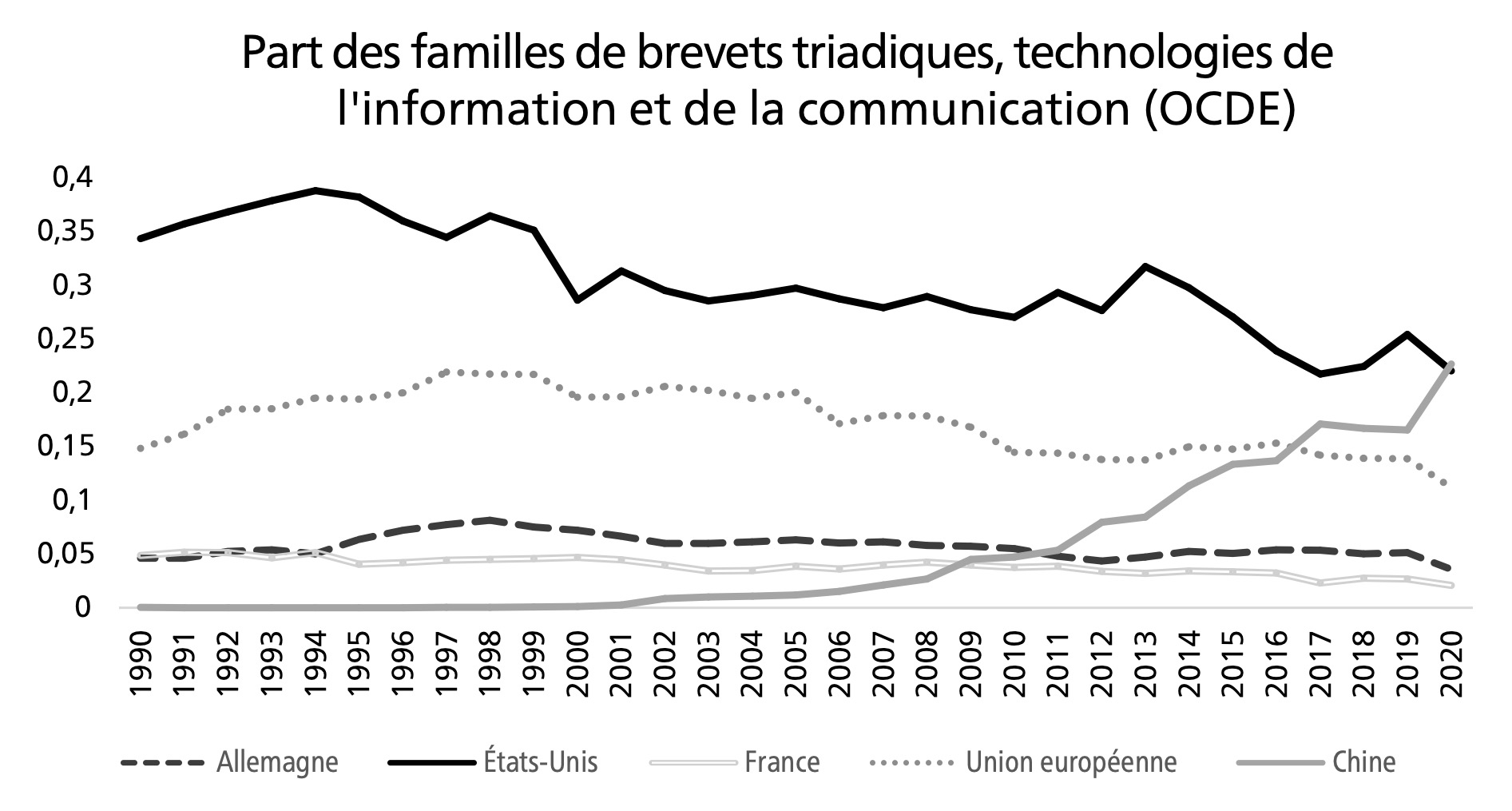

يمكن تقييم آثار التخطيط الصيني لصالح الابتكار بفضل أرقام تسجيل براءات الاختراع. وبشكل أكثر تحديداً، يجب الرجوع إلى البيانات المتعلقة بأسر براءات الاختراع الثلاثية. وهي تشير إلى التسجيل المتزامن لنفس البراءة في عدة بلدان، ولا سيما المكاتب الثلاثة الأكثر أهمية لبراءات الاختراع - الموجودة في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واليابان - والتي تسمى ”الثالوث“. يشير هذا التسجيل الثلاثي إلى أن مقدم الطلب يعتقد أن لديه ابتكارًا ذا قيمة عالمية. يوضح الشكل أدناه أن حصة الصين في التسجيلات العالمية لبراءات الاختراع الثلاثية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ظلت ثابتة تقريبًا بين عامي 1995 و2006. كانت الصين في هذه الفترة غير موجودة من الناحية التكنولوجية. ثم بدأ صعود ملحوظ، حيث ارتفعت النسبة من 1٪ إلى 23٪ في عام 2020. وفي غضون ذلك، لم تكتف الصين بتجاوز دول الاتحاد الأوروبي فحسب، بل تشير أحدث البيانات المتاحة إلى أنها تجاوزت الولايات المتحدة.

لن يتيح هذا الصعود التكنولوجي للشركات الصينية أن تتصدر جملة من سلاسل القيمة في المستقبل القريب فحسب – وبالتالي تنافس مباشرة أرباح الشركات متعددة الجنسيات الأمريكية (والأوروبية) – بل سيمكنها أيضًا من التأثير بشكل حاسم على البنية التحتية الرقمية للاقتصاد العالمي. بعبارة أخرى، تزداد قدرة الصين على فرض قواعد اللعبة، ما يقربها من هدفها المتمثل في إقامة نظام رأسمالي عالمي ممركز حول الصين.

ومع ذلك، لا ينبغي المبالغة في تقدير هذا الرسم البياني. فليست جميع فئات براءات الاختراع الثلاثية متساوية. على سبيل المثال، لا تزال الولايات المتحدة تتمتع بتقدم ملحوظ في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي، وتعتزم شركات التكنولوجيا الرقمية العملاقة استخدام كل ثقلها للحفاظ على التفوق التكنولوجي الأمريكي10. ومع ذلك، فإن المكانة المهيمنة للتكنولوجيا الأمريكية، التي كانت بلا منازع على مدى عقود، أصبحت الآن موضع تساؤل جدي. وهذا ما يفسر انضمام جزء كبير من وادي السيليكون إلى سياسات ترامب الأكثر عدوانية.

كما أن قراءة هذا الأمر من منظور الموجات التكنولوجية والاقتصادية تفسر سبب فرض الولايات المتحدة عقوبات متزايدة على الصين في مجال التكنولوجيا الرقمية. تهدف معركة أشباه الموصلات إلى حرمان الصين من المكونات الضرورية للابتكارات المتطورة، وبالتالي حصرها في وضع متخلف تكنولوجيًا. تغطي ”الحرب التجارية“ الصاخبة على المعركة الأكثر سرية حول الرقائق الإلكترونية – والرد الصيني من خلال فرض قيود على تصدير المواد الاستراتيجية – التي تركز على القضايا الحقيقية. فمن خلالها، لم يعد الأمر يتعلق ببساطة بتحويل حركة البضائع، بل بالسيطرة على قدرات الإنتاج بحد ذاتها. إن ادعاء الولايات المتحدة الإشراف على الرأسمالية العالمية ينطوي أيضًا على الرغبة في تحديد التخلف الذي يجب أن تحافظ عليه الصين إزاء الحدود التكنولوجية.

من التراكم إلى الصراع بين الامبرياليات

إذا كان تحليل البنى التحتية للسوق العالمية يتيح فهم عمق واستمرارية الصراع بين الصين والولايات المتحدة، فإن شكل ساحة المعركة لا يمكن أن يفسر السبب الأساسي للصراع. من أجل توضيح هذا السبب، تركز جملة مساهمات من قبل باحثين مختلفين على وصول قادة أكثر عدوانية إلى السلطة. وبالتالي، فإن تفسير الصراع الصيني-الأمريكي يمكن أن يكون إما من الجانب الأمريكي، مع وصول ترامب إلى السلطة في عام 201611، أو من الجانب الصيني مع وصول الرئيس شي جين بينغ إلى السلطة في عام 201312، أو حتى من الجانبين في آن واحد13. ومع ذلك، تخفق هذه التفسيرات الفردية في تفسير حقيقة أن التوترات الصينية الأمريكية بدأت تتصاعد منذ عام 2000. إن أخذ هذه الحقيقة في الاعتبار يدفعنا إلى تبني تفسير قائم على نهج الاقتصاد السياسي الدولي. ومن هذا المنظور، تبرز فكرة مركزية بسيطة: الرأسمالية تقوض العولمة. المفارقة في صعود قوة الصين هي أنها، بتحولها إلى الرأسمالية، وجدت نفسها مضطرة إلى تقويض العملية نفسها التي مكنتها من الازدهار، ألا وهي العولمة. ونتيجة لذلك، تطمح الصين إلى استبدال العولمة بسوق عالمية تتمحور حولها. هذا التنازع يضعها مباشرة على مسار المواجهة مع الولايات المتحدة.

إنها إذن عملية تراكم رأس المال المتناقضة التي تؤدي إلى إضعاف الرقابة الأمريكية على الاقتصاد العالمي. وللتأكد من ذلك، يكفي أن نستعرض المراحل الرئيسية لتشكيل السوق العالمية. ترجع بدايتها إلى الولايات المتحدة في سبعينيات القرن الماضي، حيث عانت الشركات من أزمة حادة في انخفاض معدل الربح. من أجل إنعاش أعمالها، بدأت بعض هذه الشركات – رأس المال الأمريكي عبر الوطني الذي تجسده الشركات متعددة الجنسيات – تفكر في توسيع أنشطتها خارج الحدود الوطنية. وقد نفد صبر الدولة الأمريكية في إيجاد مخرج من الأزمة، ووجدت نفسها محاصرة بالبطالة وتصاعد الصراع الطبقي وغيره من الحركات الاحتجاجية، فقامت بتنفيذ أكثر أمنيات رأس المال الأمريكي عبر الوطني: إنشاء سوق عالمية حقيقية. وتولت دور المشرف الرئيسي على العولمة الناشئة.

تجتاز الصين، في الآن ذاته، حقبة من الاضطرابات الاقتصادية الشديدة التي تمهد الطريق لتحويل البلاد إلى الرأسمالية. في الواقع، استغل الجناح الليبرالي في الحزب الشيوعي الصيني هذه الفرصة للاستيلاء على السلطة. تمثلت إحدى المكونات الرئيسية لهذا التغيير الجذري في الانفتاح الاقتصادي على بقية العالم. لذلك، انضمت الصين إلى العولمة في منتصف الطريق، واحتلت فيها مكانة ثانوية. استشعرت الشركات الأمريكية متعددة الجنسيات الفرصة الجيدة، وأدركت على الفور الإمكانات الربحية لليد العاملة الرخيصة جدًا والكثيرة والمدربة و ذات الصحة الجيدة. على مر السنين، أصبح جزء متزايد من أرباح الشركات الأمريكية الكبرى يأتي بالفعل من الخارج، ولا سيما من الصين. كان اندماج الصين في العولمة نتيجة تحالف غير متوقع بين ”الشيوعيين“ الصينيين والرأسماليين الأمريكيين.

لكن هذا التوافق يخفي دوافع متباينة. فمن الجانب الصيني، تستند المشاركة في العولمة إلى طموح تسريع التنمية الوطنية. ومن الجانب الأمريكي، تعبر هذه المشاركة عن الرغبة في الهروب من أزمة هيكلية بالاستيلاء على الأرباح في الخارج. وبالتالي، فإن القادة الأمريكيين لا يؤيدون أي مشاركة للصين في العولمة. فهم يقبلون منحها مكانة ثانوية. وإذا ما تجرأت الصين على الخروج عن هذا المسار، فلن يتضرر استقرار الرأسمالية في الولايات المتحدة فحسب، بل قد يضطر هؤلاء القادة أنفسهم إلى إعادة النظر في موقفهم من الصين، ومن السياسة الدولية بشكل عام. وتعود هذه التوقعات المتباينة بشأن المكانة الدقيقة التي يجب أن تحتلها الصين في العولمة إلى الظهور مع التوترات الحالية.

ومع ذلك، يبدو أن الجميع يستفيد من ذلك في البداية. تبدو سنوات 1990 بوجه خاص فترة من الانسجام عبر المحيط الهادئ. فقد شهدت الصين نمواً هائلاً، وأصبح العالم بأسره مغرماً بالمنتجات الرخيصة المصنوعة فيها. وعلى الجانب الآخر من المحيط الهادئ، سجلت الشركات متعددة الجنسيات نتائج مرضية للغاية، مع تمكنها من تزويد المستهلك الأمريكي، الذي أصبح في وضع غير مستقر بسبب سنوات من التفاوتات المتزايدة، بسلع استهلاكية ميسورة التكلفة. لكن تحت هذا التوافق الذي يبدو مربحًا للجميع، كانت التناقضات قد بدأت بالفعل في الظهور. يتعلق التناقض الأشهَر، لكنه ليس الوحيد، بالتجارة الدولية (وتشير تصرفات ترامب في ولايته الثانية إلى أنه لم يتم تجاوزه بعد). ومع تزايد عجز الولايات المتحدة التجاري مع الصين، ترتفع الأصوات التي تدين التلاعب بسعر صرف العملة الصينية. في الآن ذاته، تحقق الصين ارتفاعاً مذهلاً في إنتاجها الصناعي، لدرجة أنها أصبحت تنافس المنتجين الأمريكيين. ويرد هؤلاء باتهام الشركات الصينية بسرقة تقنياتهم. إنه من الصحيح، دون الحكم على هذا النزاع المحدد، أن مشاركة الصين في العولمة تحت رعاية الدولة تمنحها الأدوات اللازمة للانتقال من مجرد مورد للشركات الأمريكية متعددة الجنسيات إلى منافس، بل ورائد. بعد أن كانت مخدرّة خلال سنوات شهر العسل، بدأت التوقعات المتباينة بشأن مكانة الصين في العولمة تظهر منذ سنوات 2000.

وتفاقمت هذه التوترات في أعقاب أزمة 2007-2008. و نفذت الصين، بقصد التغلب على هذه الأزمة، خطة إنعاش كان من آثارها تعزيز التراكم المفرط. وأدى بيع الفائض من البضائع في السوق العالمية والبحث عن استثمارات مربحة في الخارج إلى توفير فترة راحة. بعبارة أخرى، سعت الصين إلى تجاوز الأزمة بالتوجه إلى الخارج. وبذلك، زادت الشركات الصينية منافستها للشركات الأمريكية متعددة الجنسيات. لم ترحب هذه الأخيرة، التي اعتادت على رفاهية المكانة المهيمنة في السوق العالمية، بالمنافسين الجدد. وبعد ثلاثين عامًا من العولمة، انتشر التوتر حتى بين أكبر الرابحين من هذه العملية.

كتبنا أن المفارقة في الصين هي أنها، بتحولها إلى الرأسمالية، قوضت العولمة. ويعد التوتر الذي يشعر به رأس المال الأمريكي العابر للأوطان مثالاً على ذلك، لكن الرهان أعمق من حصص السوق التي تخشى الشركات الأمريكية متعددة الجنسيات خسارتها. لأن نجاح السلطات الصينية في رهانها المتمثل في التنمية الرأسمالية المتسارعة في إطار المنافسة العالمية، يتطلب ألا تكتفي بالمشاركة في اللعبة الأمريكية، بل عليها أن تخلق لعبة أخرى. في الواقع، البنى التحتية التي تحكم العولمة ليست محايدة. على الرغم من أنها تسمح لأي شركة ترغب في المشاركة فيها بالقيام بذلك وتحقيق أرباح، تظل منحازة لصالح الشركات الأمريكية.

التوترات الصينية الأمريكية شديدة اليوم لأن الصين تحاول، في الأساس، الاستعاضة عن العولمة بإعادة تنظيم السوق العالمية بحيث تكون الصين في مركزها. من هذا المنظور، تواصل الصين إنشاء بنى تحتية جديدة تسمح بتداول البضائع ورؤوس الأموال في جميع أنحاء العالم. إذا كانت تناقضات تراكم رأس المال قد دفعت الولايات المتحدة في البداية إلى دفع عجلة العولمة، فإن هذه التناقضات نفسها تدفع الصين اليوم إلى الطعن فيها. من الواضح أن الحزب الديمقراطي، الذي عجز عن كبح جماح نهضة الصين التكنولوجية، خيب آمال جزء كبير من رأس المال الأمريكي، لا سيما في وادي السيليكون، الذي تحول بالتالي إلى نهج ترامب الأكثر عدوانية. وراء هذا التغيير في الولاء السياسي، لا يزال رأس المال الأمريكي في القطاع الرقمي يسعى إلى تحقيق الهدف ذاته. وبالتالي، فإن الحاجة الهيكلية للتراكم تشكل الجذر العميق لعالم يزداد اضطرابًا يومًا بعد يوم بسبب التوترات بين القوى العظمى. وفي هذا الصدد، فإن الإمبريالية هي ظاهرة معاصرة تمامًا.

16 يوليو 2025

نُشر هذا المقال لأول مرة باللغة الإسبانية في مجلة viento sur عدد 198 (سبتمبر 2025)

- 1

Benjamin Braun et Cédric Durand, « America’sBraudelianAutumn ».

تجدر الاشارة إلى أن سيليكون فالي ليست منسجمة سياسيا الى هذه الدرجة انظر:

Olivier Alexandre, « Silicon Valley : Beaucoup de figures ont vu l’élection de Donald Trump comme une opportunité », 24 mars 2025, Le Monde. https://www.lemonde.fr/economie/article/2025/03/24/beaucoup-de-figures-de-la-silicon-valley-ont-vu-l-election-de-donald-trump-comme-une-opportunite_6585289_3234.html

- 2

Paul Krugman, Maurice Obstfeld et Marc Melitz, International Economics: Theory and Policy, Harlow, Pearson, 2018.

- 3

Sam Gindin et Leo Panitch, The Making of Global Capitalism: The Political Economy Of American Empire, London, Verso Books, 2013.

- 4

Susan Strange, States And Markets, London, Pinter, 1993.

- 5

Herman Mark Schwartz, « American Hegemony:IntellectualPropertyRights, Dollar Centrality, and Infrastructural Power », Review of International Political Economy 26, no. 3 (2019).

- 6

Jean-Paul Rodrigue, « Straits, Passages and Chokepoints: A Maritime Geostrategy of Petroleum Distribution », Cahiers de géographie du Québec, 2004, p. 357‑374, ici p. 359.

- 7

من أجل تحلل أشمل لمعارك البنية التحتية بين الصين و الولايات المتحدة حيث تحافظ هذه الاخيرة على مكانة مناسبة ـأنظر:

Benjamin Bürbaumer, Chine/États-Unis, le capitalisme contre la mondialisation, Paris, La Découverte, 2024.

- 8

Chris Freeman et Francisco Louçã, As Time Goes by:From the IndustrialRevolutions to the Information Revolution,Oxford, Oxford UniversityPress, 2001 ; Ernest Mandel, Les ondes longues dudéveloppement capitaliste Une interprétation marxiste, Syllepse, 2014 ; Cecilia Rikapet Bengt-ÅkeLundvall, The Digital Innovation Race, London, Palgrave, 2021.

- 9

التطور الموجه إلى الخارج استراتيجية تنمية قائمة على الليبرالية و العولمة. يتطور الانتاج من أجل غزو السوق العالمية. وتقوم هذه الاستراتيجية على شراكة مع الشركات الدولية

- 10

AI Index Report, Artificial Intelligence Index Report 2025, Stanford, Stanford University, 2025.

- 11

Robert Boyer, Les capitalismes à l’épreuve de la pandémie, Paris, La Découverte, 2020.

- 12

Joseph S. Nye, Soft Power and Great-Power Competition:Shifting Sands in the Balance of Power Between the United States and China, (Springer, 2023).

- 13

Graham Allison, Vers la guerre : L’Amérique et la Chine dans le piège de Thucydide ? (Paris : Odile Jacob, 2019).