الحرب العالمية الثالثة الكامنة قائمة. ويشكل الشرق الأوسط، مع أوكرانيا، بؤرة هذا التوتر العالمي. ويتمثل حجر ناصية إدراك دلالة رقعة الشطرنج الحربية هاته، وفهم ديناميتها، في أزمة الرأسمالية العالمية. ويحدو بنا الأمر، من وجهة نظر تاريخية، إلى التفكير في الأزمات التي أدت إلى حربي 1914-1918 و1939-1945.

تذكير تاريخي

من باب التذكير، جاءت حرب 1914-1918 لتنظيم المأزق الذي غرقت فيه الرأسمالية المتحكم فيها حينئذ من قبل الإمبراطوريتين الاستعماريتين البريطانية والفرنسية. وقد أدى ظهور الرأسمالية الألمانية، كأمة منافسة حققت وتيرة نمو اقتصادي أسرع، على خلفية صعود الرأسمالية الأمريكية واليابانية، إلى جانب نهاية الإمبراطورية العثمانية التي تركت العالم العربي يتيماً وفريسة سهلة ومساحة غنية قابلة للاستغلال من قبل الاستعمار البريطاني والفرنسي، إلى قلب الوضع رأساً على عقب. لذلك، كانت ألمانيا من شن الحرب لإعادة تنظيم السوق العالمية وإيجاد منفذ لاقتصادها الذي شهد تطوره تأخرا تاريخيا.

أعادت الحرب بالفعل تنظيم كل شيء، لكن ذلك كان لصالح الرأسمالية الأمريكية التي خرجت منتصرة، ولصالح الرأسمالية اليابانية في آسيا. إنما وجب اعتبار «ضيف مفاجئ»: لينين والبلاشفة في روسيا. كان لينين ضد كلا المعسكرين المتحاربين. وأعلن عن معسكره الخاص، معسكر شغيلة جميع البلدان. ومهدت هذه الإستراتيجية التي أطلقها لينين الطريق لبلدان أخرى نحو تحررها: كانت هذه حركة استقلال البلدان المستعمرة. و في هذا السياق نشأت، على سبيل المثال لا الحصر، منظمة نجم شمال أفريقيا، ثم حزب الشعب الجزائري والحركة الوطنية في الجزائر.

أفسحت نهاية الحرب في المجال لأزمة أخرى مهدت طريق حرب أخرى: 1939-1945. عشية هذه الحرب الجديدة، كان السياسي والثوري الروسي تروتسكي، الفاعل الرئيس في استراتيجية أكتوبر 1917 ورفيق لينين، دعا من منفاه في المكسيك، عمال العالم أجمع إلى شق طريقهم. كان يعول على ثورة سياسية مضادة للبيروقراطية في الاتحاد السوفياتي، وثورة اجتماعية في العالم الرأسمالي، وثورة ديمقراطية ووطنية في العالم المستعمر. كان محقًا في توقعاته بشأن وشوك الحرب، لكنه أخطأ في تنبؤاته بشأن الثورات المحتملة. كان ستالين هو المنتصر في الجبهة الشرقية. والأمريكيون من عزز هيمنته على الجبهة الغربية. لكن الشعوب المستعمرة واصلت نضالها من أجل الاستقلال. بدأ الجزائريون يدركون ضرورة حمل السلاح وإنهاء ما يتعرضون له اضطهاد.

التاريخ لا يعيد نفسه، لكن ثمة أوجه تماثل يمكن استخلاصها لفهم الأزمة والديناميات الحالية. تتطلب تناقضات الرأسمالية الحالية تحت الهيمنة الأمريكية والأوروبية، وظهور قوة الرأسمالية الصينية، وكذلك الهندية والروسية والبرازيلية، وبدرجات أقل، الرأسمالية الفرعية التركية والجنوب أفريقية، ولماذا لا الإيرانية، إعادة تنظيم هذا العالم. إن الوصول إلى الأسواق، واليد العاملة الرخيصة، والطاقة، والمياه، والمعادن النادرة، وما إلى ذلك، تظل في نهاية المطاف هي رهانات هذه الحرب الكبرى اللائحة في الأفق. وليس لوجود إسرائيل في هذه الآلية علاقة بالنبي موسى أو ”الأرض الموعودة“ أو العهد القديم. إنها الناطق باسم الولايات المتحدة أو طليعتها، التي وضعها البريطانيون في البداية في هذه المنطقة الجغرافية الاستراتيجية. إنها، حسب لغتنا الجزائرية، ”مسمار جحا“ الرأسمالية الأمريكية والأوروبية.

وجه الشبه مع الحربين؟ إنه في وجود طريق ثالث ممكن وضروري

تبعا لمنطق الحرب العالمية الكامنة هذا، ثمة مزيج من التحديين اللذين أديا إلى الحربين المذكورتين: أزمة رأسمالية هيكلية، وما يترتب عليها من صعود اليمين المتطرف بأبعاده الفاشية أو ذات نزوع فاشي. في الواقع، لا يكف نفوذ اليمين المتطرف في أوروبا والولايات المتحدة وأمريكا اللاتينية وغيرها عن التنامي. إنه ميل عالمي يتجلى بتباين في السياقات الوطنية المختلفة. الخطر حقيقي. والأمر حاصل في روسيا. وهو جار في الولايات المتحدة. وفي أوروبا الغربية، يصعد اليمين المتطرف مع نجاحاته الانتخابية، برغم أن تحول السلطة السياسية لم يحصل بعد. ولا يلغي غياب حركة عمالية قوية، كالتي كانت في الثلاثينيات، لجوء الطبقات السائدة إلى هذه المنطق الفاشي والهمجي لتسوية تناقضاتها.

في البلدان الخاضعة للهيمنة، وبغض النظر عن شرعية رد فعلها المندرج في الدفاع عن النفس كما هو الحال حالياً في إيران، يفسح غياب معادل للحركات الاستقلالية، لمواجهة الهيمنة والهمجية الصاعدة، المجال لقوى رجعية بل وظلامية لخوض المعارك بهيكلة غير ديمقراطية وسلطوية للمجتمع. إنها شكل آخر من أشكال اليمين المتطرف الذي يمكن أن يعيد في نهاية المطاف إنتاج نفس منطق الفاشية.

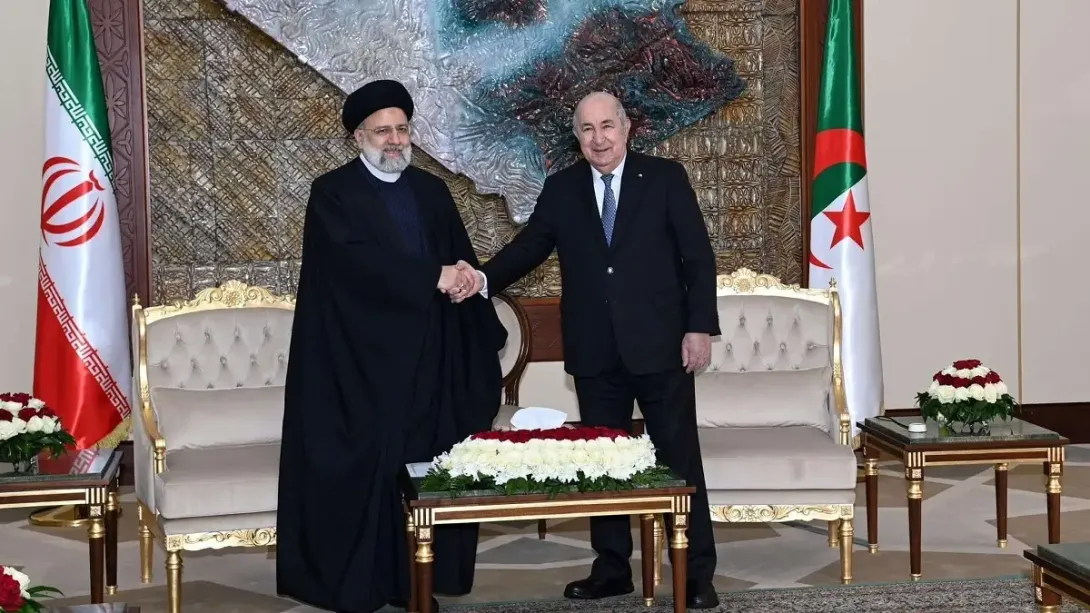

لكن ليس القصد، في هذه المعركة، عدم ترجيح أي من المعتدين والضحايا. إذ ثمة،انطلاقاً من هذه التحديات الاستراتيجية العالمية والتاريخية، مواقف تكتيكية وانتقالية يتعين اتخاذها. جلي اليوم أن علينا دعم إيران. بغض النظر عن رأينا في نظامها – فالإيرانيون والإيرانيات هم من يقررون/ن مستقبلهم/ن – يجب الدفاع عن سيادة إيران ودعمها في مواجهة عدوان إسرائيل والولايات المتحدة.

على صعيد الأحداث الآنية، السبب الذي جعل هذه الحرب حتمية هو هجوم إسرائيل على إيران؛ وهو هجوم أشاد به الرئيس الأمريكي والأوروبيون الذين شكروا نتنياهو على «القيام بالعمل القذر». لكن ثمة بعدا شخصياً في هذا الهجوم من جانب نتنياهو، وهو رغبته في خوض حرب لا نهاية لها من أجل إنقاذ نفسه سياسياً وقانونياً. لا يروم إرساء شرق أوسط ديمقراطي، كما يزعم الخطاب الإعلامي المضلل لليمين المحافظ، بل زرع الفوضى لمنع ظهور أي دولة أو قوة منظمة قادرة على المقاومة في محيط إسرائيل.

ذريعة هذا الهجوم هي مواجهة التهديد النووي الإيراني. لكن إسرائيل نفسها دولة تواصل برنامجها النووي العسكري السري وتقوم حالياً بالدفع بأكبر مذبحة جماعية في القرن. لذا، يجب أن تكون آخر دولة يحق لها أن تبدي رأيا في برامج نووية لدول الأخرى، وأدنى من ذلك أن تستعمله ذريعة لشن حرب عليها. فباسم أي مبدأ يمنعون إيران، أو أي دولة أخرى، من حق امتلاك النووي ويبيحون لأنفسهم بذلك ؟ جلي جدا أنه طالما الأسلحة النووية موجودة، سيظل إغراء استخدامها قائماً، ما يشكل تهديداً حقيقياً لسكان المنطقة بأسرها. الوضع المثالي هو أن تكون المنطقة بأسرها خالية من الأسلحة النووية. لكن التاريخ أثبت أن من شأن توازن الرعب النووي أن يضمن أيضاً عدم استخدام هذه الأسلحة.

صدمة رمزية، وليست بعدُ حرباً شاملة!

الآن، وقد تم تجاوز نقطة اللاعودة، لا مجال للتراجع. لقد بدأت حقبة تاريخية جديدة. لقد دخل ميزان القوى الإقليمي والعالمي مرحلة جديدة من إعادة التشكل.

يبدو أن استخدام قنابل ضد المنشآت النووية الإيرانية المدفونة يندرج في منطق إحداث تأثيرات مذهلة وترهيب أكثر من سواه. هذه الكميات الهائلة من القذائف، القادرة على تدمير أي عائق، تعيد الصراع إلى عسكرة فاحشة. لكن هذه الضربات لا تكفي لتحييد بضربة واحدة نظاما تم بناؤه منذ زمن طويل لمقاومة هذا النوع من العدوان. يبدو الأمر أشبه بسيناريو من أفلام توم كروز، مع تضخيمه بوسائل الإعلام وانتشاره عبر شبكات التواصل الاجتماعي. إنها تستهدف الرأي العام على المستويين السياسي والنفسي.

الغاية هنا التأكيد بوحشية على استحالة أي حماية، وأنه ما من بلد آمن وبعيد عن المتناول. إن التسلح العسكري يتفوق على أي اعتبار للشرعية والقانون الدولي. تحل الصدمة محل العقل. ويصبح إظهار القوة الهدف النهائي. ليس الهدف الحقيقي إيران وحدها، بل الرأي العام والمخيال الجماعي الإقليمي والعالمي. ما يجب تحطيمه ليس الصخور فحسب، بل وعي الشعوب بفكرة أن القنابل قد تسقط على رؤوسنا في أي لحظة، دون أي مبرر شرعي، ودون سابق إنذار، ودون أي ضابط أو رادع.

هل ستكون الجزائر «الهدف» التالي؟

بعد إيران، حان دور الجزائر! إنه السؤال ذاته سمعناه بعد سقوط النظام السوري أو بعد القذافي في ليبيا. خطاب تدعمه بعض وسائل الإعلام الدولية، ويكرره على شبكات التواصل الاجتماعي الجزائريون المؤمنون بنظريات المؤامرة. وراء هذا الخطاب، تعبر قوى دولية وإقليمية، دون توار، عن رغبتها في تصفية حسابات قديمة مع النظام الجزائري أو ببساطة مع الجزائر كدولة-أمة ذات سيادة.

وتقوم المقارنات بين النظام الجزائري والنظامين الإيراني والسوري على اختصارات غير تفسيرية، مثل دور الجيش في مؤسسات الدولة على الصعيد الداخلي، أو عزلة النظام والعلاقات السيئة مع فرنسا والمغرب ودول الساحل على الصعيد الخارجي.

وبطبيعة الحال، إذا استمرت هذه الحرب العالمية الكامنة وتوسعت لتصبح دولية في المستقبل القريب، فإن منطقة الساحل قد تشتعل بالفعل، ولن تجر معها الجزائر وحدها، بل جميع دول المنطقة. لكن الجزائر تؤدي، في ظل التوترات الدبلوماسية الحالية، دوراً استراتيجياً في تحقيق التوازن في المنطقة، لا سيما من وجهة نظر مصالح الرأسمالية الأوروبية، وخاصة الفرنسية، سواء على الصعيد الطاقي أو العسكري أو الاقتصادي.

وفي علاقات الجزائر الخارجية، يسود الحذر. وأعربت آخر بيانات وزارة الخارجية عن ”قلقها العميق وأسفها الشديد إزاء التطورات الخطيرة الملحوظة في العدوان الإسرائيلي على جمهورية إيران الإسلامية“؛ وكذلك إزاء القنابل التي ألقتها إيران على أراضي ”الشقيق القطري“. هذا الموقف بين كرسيين يميز كل ترددات النظام الجزائري والتباساته. إنه يترك السكان عاجزين سياسياً وأيديولوجياً، وبوجه خاص ضحية تحييد تام.

على الصعيد الداخلي، ثمة أيضاً فروق كبيرة بين المجتمع الجزائري والمجتمع الإيراني أو السوري. وليس الاعتماد على التباين الاجتماعي والهوياتي بين الجزائريين الذي من شأنه أن يؤدي إلى الفوضى، سوى جهل بتاريخ المجتمع. ثمة نوع من الانسجام الاجتماعي والثقافي في المجتمع الجزائري يتجلى في شكل ميل قوي. انسجام ترسخ منذ الحركة الوطنية وبعد الاستقلال.

لا توجد في الجزائر، على الصعيد العرقي والديني، أزمة أو تنوع هوياتي مقارنة بالتنوع الكبير في النسيج الاجتماعي والسياسي في إيران وسوريا، يمكن أن تكون محركًا للانقسام. أظهرت التردات المختلفة التي شهدتها الجزائر منذ الاستقلال طابعها السياسي. في أكتوبر 1988، وفي عام 2001، وأثناء آخر تمرد كبير مثله ”الحراك“، كان الهدف هو الكتلة الاجتماعية المحيطة بالبيروقراطية العسكرية. يُنظر إلى المؤسسة العسكرية التي تمسك مقاليد السلطة في الجزائر على أنها فئة ذات امتيازات، لكنها تظل مفتوحة لأبناء الشعب دون تمييز إقليمي. وتظل جذابة بفضل هذا الانفتاح وإمكان الترقي الاجتماعي الذي تتيح للشباب المتخرجين والأجيال الجديدة. إن الصراعات بين الكتل التي لا تزال موجودة في هذه المؤسسة العسكرية هي قبل كل شيء تعبير عن تحول حتمي لجزء من هرمها إلى طبقة برجوازية. وهذا مصدر الأزمات المتكررة.

على الصعيد السياسي، تضع التحديات الأمنية العالمية والإقليمية المتنامية الجيشَ في موقع الضامن الوحيد للاستقرار والدفاع عن الأمة. إبان آخر حراك ، كان أحد الخلافات داخل الحركة هو شعار جبهة التحرير الوطني لعام 1956 ”السلطة المدنية ضد السلطة العسكرية“، الذي اعتبره الإصلاحيون رغبة في تدمير الدولة!!!

أخيرًا، يدفع غياب معارضة سياسية بديلة للنظام الحالي المجتمعَ إلى توخي الحذر والاستقالة السياسية بل والاستسلام. إن هذه الحرب العالمية الكامنة على أبوابنا تعيد مركزية الجيش في السلطة الجزائرية وترسخها.