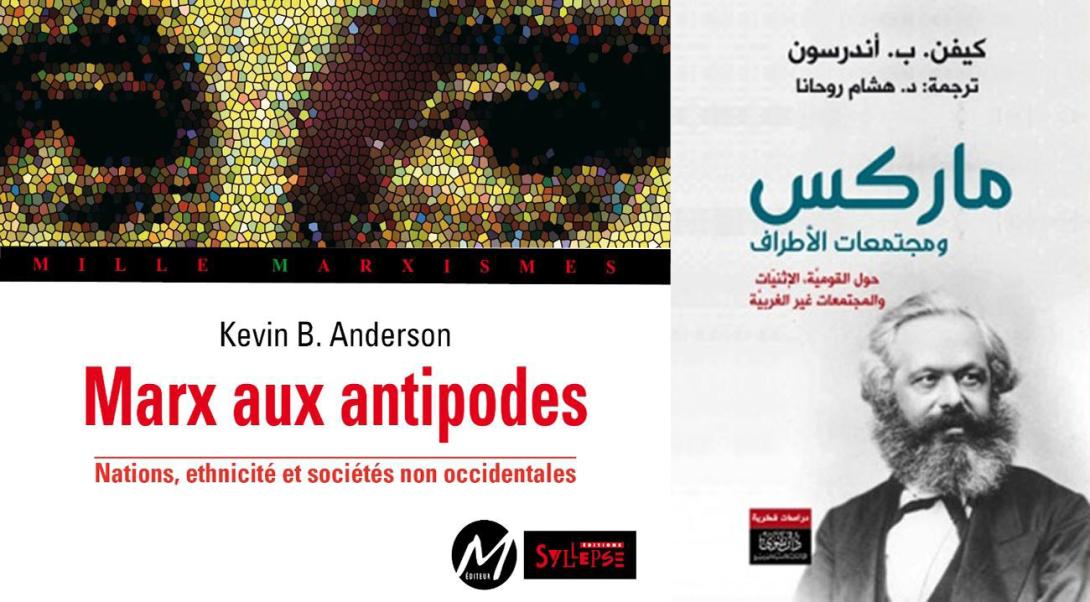

إن نشرَ كتاب كيفن ب. أندرسون Kevin B. Anderson”ماركس ومجتمعات الأطراف“ بالإسبانية مؤخرًا لخبر سار جدا1. إذ يُسهم في التعريف في العالم الناطق بالإسبانية بعمل بحث طموح في كتابات ماركس للحقبة من 1869 إلى 1883. وهو يولي اهتمامًا خاصًا بملاحظاته وتعليقاته على المجتمعات غير الغربية وما قبل الرأسمالية - برغم من أنه يشير أيضًا إلى حقب سابقة2.

ينتمي كيفن ب. أندرسون إلى تيار ماركسي فريد ، المنظمة الماركسية الإنسانية العالمية، ومن مرجعياته رايا دونايفسكايا Raya Dunayevskaya (مؤلفة كتاب ”روزا لوكسمبورغ وتحرير المرأة وفلسفة الثورة الماركسية“Rosa Luxemburg, Women’sLiberation and the MarxistPhilosophy of Revolution ضمن مؤلفات أخرى)، و سيريل ليونيل روبيرت جيمسC.L.R. James (أشهر أعماله”اليعاقبة السود“)، دون أن ننسى تأثير فرانز فانون و دوبوا W.E.B. Du Bois على تطور المؤلف الشخصي.

يهتم في هذا الكتاب، ضمن أمور أخرى، بتطور أفكار ماركس حول المسألة القومية في أيرلندا وبولندا، والمقالات حول الحرب الأهلية في أمريكا الشمالية، وبدور التشكيلة التشاركية الفلاحية الروسية الممكن في مشروع اشتراكي. ويشير أيضا إلى تفضيله لطبعة ماركس الفرنسية المُحيَّنة من كتاب رأس المال (1872-1875)، التي أتاحت له توضيح بعض الـتأويلات. كما يشير أيضًا إلى الدفاتر الإثنولوجية غير المكتملة من 1879-1882 حول أشكال الزراعة وجماعات الفلاحين في الهند والأمريكتين وشمال أفريقيا وروما القديمة: وجد فيها ملاحظات هامة حول الجندر والعائلة، يمكن العثور فيها على اختلافات مع ما سيكتبه صديقه العظيم إنجلز.

كما أن كتاب ماركس ومجتمعات الأطراف مساهمة ذات صلة بتعاون كيفن.ب. أندرسون في مشروع النشر المكون من 32 مجلدًا بعنوان Marx-Engels Gesamtausgabe(MEGA)، والذي أتاح له الوصول إلى أرشيف من الكتابات غير المنشورة سابقًا.

ماركس التقاطعي

يؤكد أندرسون، عبر هذا المسار المُوثَّق أن ماركس الطور الأخير تطور -بمعنى مغاير عن الذي دافع عنه ألتوسير- نحو تصور للتاريخ متعدد الخطوط. هذا التصور، غير القائم على حتمية وغير الاقتصادوي، بعيد جدا في الآن ذاته عن الرؤية المركزية الأوربية التي ربما ميزته في مراحل سابقة، خاصة فيما يتعلق بالمسألة الاستعمارية. يقود هذا أندرسون إلى تبرير الأطروحة التي يدافع عنها في نهاية كتابه، ومؤداها:

”"طوّر ماركس نظرية جدلية للتغير الاجتماعي لم تكن أحادية الخط ولا قائمة على الطبقة حصراً. ومثلما تطورت نظريته في التطور الاجتماعي في اتجاه متعدد الخطوط أكثر، بدأت نظريته في الثورة تركز بنحو مطرد على تقاطع الطبقة والعرق والإثنية والقومية. وتوخيا للوضوح، لم يكن ماركس فيلسوفًا للاختلاف بالمعنى ما بعد الحداثي، لأن نقد كيان اجمالي واحد، هو رأس المال، كان مركزا لمشروعه الفكري برمته. لكن المركزية لا تعني الأحادية أو الحصرية" (ص 369)3.

قد يبدو هذا التصور لماركس التقاطعي قطعيا أكثر من اللازم، لكنني أعتقد أن هناك ما يكفي في أعماله للتأكيد مع أندرسون على أن ماركس الطور الأخير اتجه نحو رؤية إجمالية لمختلف أشكال الاستغلال والقمع والسيطرة، من وجهة نظر أممية ومتمحورة دائمًا حول نقد رأس المال.

المسألة القومية

لكن لنتابع خطوة بخطوة. يبدأ أندرسون بالتذكير بالكتابات المبكرة عن تأثير أوروبا على الهند وإندونيسيا والصين، دون أن ينكر تأثير هيغل على ماركس في رؤيته لحتمية الاستعمار. ويتناول الانتقادات التي طورها لاحقًا إدوارد سعيد وآخرون، لكنه يعارضها بتأثير تمرد التايبينغ في الصين في 1850-1864 في الصين وتأثير سيباي ”المتمرد“ في الهند عام 1857 على ماركس، ليكتب بعدها أن ”الهند الآن هي أفضل حليف لنا“ (ص 88).

كما تطورت أفكاره حول روسيا وبولندا. فقد أدرك ماركس دور بولندا باعتبارها ”مقياس الحرارة الخارجي للثورة الأوروبية“، خاصة منذ الانتفاضة البولندية عام 1863. وقد ظهر ذلك بوضوح في خطاب ماركس الافتتاحي عند تأسيس الأممية الأولى عام 1864، وفي سجاله مع البرودونيين وعدميتهم القومية.

ضد العنصرية

فصل آخر مهم، هو المخصص للحرب الأهلية في أمريكا الشمالية، حيث يتم التأكيد على دعم ماركس القوي للنضال من أجل إلغاء العبودية، والذي رأى فيه أن الأمريكيين من أصل أفريقي يمكن أن يكونوا ذاتا ثورية محتملة4، مع الحفاظ على بعض الاختلافات مع إنجلز، على سبيل المثال فيما يتعلق بإعلان تحرير العبيد الذي أصدره أبراهام لينكولن.

جرى أيضًا تناول مسألة أيرلندا بعمق، لأن ماركس وعائلته، مثل إنجلز، كانوا منخرطين بشكل مباشر ونشط جدا. و تطوره بصدد هذه المسألة معروف بشكل أفضل، حيث قاده ذلك إلى تعديل موقفه الأولي بشأن العلاقة بين النضال من أجل استقلال أيرلندا ونضال البروليتاريا الإنجليزية. ففي 1869-1870، وصل إلى القول إنه نظرًا لطغيان العنصرية بين العمال الإنجليز إزاء المهاجرين الأيرلنديين، يجب أن يكون نضال الشعب الأيرلندي”رافعة“ الثورة في إنجلترا وليس العكس.

نزع المركزية الأوربية عن ماركس

يشير أندرسون، فيما يخص المجتمعات غير الغربية، إلى أن ماركس في مخطوطاته الاقتصادية لفترة 1861-1863، كان قد أدرك بالفعل فرادة نمط الإنتاج الآسيوي قياسا بلإقطاع الغربي، ويمضي قائلاً: ”لقد تغيرت وجهة نظر ماركس إلى "نظام التشكيلة التشاركية الآسيوي" وقراه بشكل واضح مقارنة بالإصرار على "الاستبداد الشرقي" والخمول الذي كان قد لاحظه سابقاً“ (ص 263). ويتجلى هذا التطور أيضًا في رفضه لأي فلسفة غائية للتاريخ، كما يتضح من تحيين ماركس للطبعة الفرنسية من كتاب رأس المال (1872-1875)، حيث يقول: ”إن البلد الأكثر تطورًا صناعيًا لا يظهر لمن يتبعه على السلم الصناعي إلا صورة مستقبله الخاص “ (تشديد أندرسون) (ص 276). لذلك فهو يستثني من هذا التصور أحادي الخط البلدان التي لا تندرج في هذا الإطار، مثل روسيا أو الهند، ويلزم نفسه برؤية متعددة الخطوط للتاريخ، تختلف عن تلك التي يمكن تأويلها في البيان الشيوعي وغيره من مقالاته حول المسألة الاستعمارية.

إلهامات شيوعية

أدرك ماركس، تحت تأثير كتابات كوفاليفسكي حول أشكال الملكية التشاركية بوجه خاص، دور هذه الأشكال في بلدان مختلفة، مثل الهند والجزائر وأمريكا اللاتينية، وقبل كل شيء روسيا. وعلى هذا النحو، وفي إشارة إلى روسيا في مراسلاته الشهيرة مع فيرا زاسوليتش، لكن مع توسيع أفكاره لتشمل مناطق أخرى، أعرب عن أمله في أن تكون التشكيلات التشاركية الريفية ”نقاط انطلاق للتطور الشيوعي“. بيد ان أندرسون لم يغفل الإشارة إلى أن ماركس اعتبر أن حدوث ذلك يقتضي ارتباطها بـ ”الثورات الناشئة للطبقة العاملة في التطور الصناعي الغربي“ (ص 341).

ومن المهم بنفس القدر الإشارة إلى كتاباته في الفترة 1879-1882 حول مسألة النوع الاجتماعي (الجندر)، عبر كتاباته عن الشعوب الأصلية، وأيضًا عن المجتمع الروماني، وملاحظاته على أعمال مورغان. ويؤكد أندرسون كيف أن ماركس يحلل، في هذه الملاحظات، بعبارات جدلية، الأشكال البديلة لعلاقات الجندر التي كانت موجودة في هذه المجتمعات، ويضعها في عصورها الخاصة ويتجنب ”إضفاء المثالية التبسيطي“.

سد الفجوة

تمنح هذه الأعمال مجتمعةً أُسسًا كافية لدعم الأطروحة القائلة بإمكانية العثور عند ماركس على صياغة تدريجية ”لنظرية جدلية للتغيير الاجتماعي لم تكن أحادية الخط ولا قائمة على أساس طبقي حصريًا“.

يشرح أندرسون أيضًا، في مقدمة الطبعة الإسبانية، أنه كان يحاول بواسطة هذا الكتاب ”سد الفجوة بين تيارين“: ذلك الذي يركز على السيطرة الطبقية من جهة، والذي يناضل ضد أشكال اضطهاد أخرى أو تدمير البيئة من جهة أخرى. لا يندرج هذا البعد الأخير، وهو بالتأكيد أساسي في زمن الرأسمالية الكوارث هذا، ضمن نطاق هذا الكتاب، لكن المؤلف لا يتجاهل أهميته بالإشارة إلى بعض المساهمات حول هذا الموضوع، ولا سيما تلك التي كتبها كوهي سايتو، والتي لا تخلو من جدالات.

ولا تنقص الأمثلة عن فائدة رؤية ماركس متعددة الأبعاد هذه في معالجة صراعات اليوم ونقاشاته بأدوات أفضل، في تجاوز للتعارضات الثنائية الزائفة. لنأمل إذن ألا يُستقبل هذا العمل كشيء غريب عن اهتمامات الأجيال الجديدة التي تنخرط اليوم في”إعادة التفكير في النضالات والثورة“ في أزمة الطوارئ العالمية هذه، سواء انطلاقا من الماركسية أو بالحوار معها5.

رسالة إلى القارئ العربي

بقلم: كيفن.ب.أندرسون

أرسل تحياتي المصحوبة بالبهجة الكبيرة بمناسبة ترجمة كتابي ماركس ومجتمعات الأطراف إلى اللغة العربية. وكما سنرى فإنّ الكتاب يتناول ثلاثة موضوعات متشابكة في فكر ماركس، وثلاثتها تتعلق بنظام رأس المال والنضال من أجل تجاوزه: (1) قضايا العرق والإثنية والطبقات في دول بعينها ؛ (2) القومية والتحرر القومي ؛ (3) الكولونيالية ومقاومتها.

من الواضح أنني لست أول من تناول هذه الموضوعات من تراث ماركس بالدراسة لكنني آمل أن أكون قد وفقت في إحضارها معاً بشكل يتلاءم والعقد الثاني للألفية الثانية. آمل أن يسهم توظيفي نصوصاً غير معروفة لماركس، ونصوصاً أخرى لم تنشر بعد في تسليط ضوء إضافي على قضايا كانت قد أثارت في الماضي بعض السجال.

إن ماركس، من دون شك، مفكر مثير للجدل، وإن عمق هذه السجالات التي يستطيع فكره إثارتها تدل على أنه لا يزال حياً بيننا، وأن شبحه لا يزال يطارد معارضيه الذين كانوا قد أعلنوا موت فكره مرات عدة.

تدعي الفكرة الأكثر انتشاراً ضد ماركس في الدوائر الأكاديمية أنه قدم فهماً مغلوطاً للقوة الخلاقة للرأسمالية ولسوقها "الحرة"، لهذا فإنّ التطور التاريخي قد تجاوز أفكاره. ومن الواضح أن مثل هذه الكليشيهات قد تأكل تماماً منذ الكساد الكبير عام 2008 ، الذي أسقط معه النظرية النيوليبرالية المعتمدة.

إلا أن الادعاء الآخر الذي يتجول في هذه الدوائر هو أن ماركس أهمل العديد من القضايا، كقضايا العرق والإثنية والقضايا القومية والكولونيالية. وقد يجد المرء مثل هذا الادعاء لدى كتاب متباينين في ما بينهم في الرؤية العامة، خذ مثلاً عالم الاجتماع أنطوني جيدينس في كتابه الدولة القومية والعنف Anthony Giddens The Nation State 1987 and Violence أو المنظر الأدبي الفلسطيني - الأمريكي إدوارد سعيد في كتابه (الاستشراق 1978 Orientalism. ). ونظراً لتعاظم أهمية مثل هذه القضايا فإن تأثير مثل هذه الادعاءات سيكون فتاكاً لو أثبتت صحتها.

يبدأ كتاب ماركس ومجتمعات الأطراف بوصفه استجابة لهذه الادعاءات ولتأثير مرشدتي النصوح رايا دونايفسكايا وكتابها روزا لوكسمبورغ، تحرر المرأة وفلسفة الثورة لدى ماركس.

) Rosa Luxemburg, Women's Liberation, 1982 and Marx's Philosophy of Revolution

تعمد رايا دونا يفسكايا في هذا الكتاب إلى عقد الصلات بين الأشكال غير الطبقية للقهر (- المتشكلة حول الجندر والعرق والإثنية والكولونيالية - مع تلك الأشكال المتكونة بتأثير الطبقة ورأس المال، معتمدة على قراءة أصيلة ومبتكرة لنصوص ماركس، ولا سیما دفاتر ملاحظاته حول الدراسات الإثنية بين عامي 1880 و 1882 .( Ethnological Notebooks). وتُقدّم في قراءتها هذه ماركس ذا الرؤية الديالكتيكية المفتوحة بعكس الرؤية الأحادية، أي بوصفها مساراً حياً يتضمن التحرّر الإنساني الشامل في الوقت عينه الذي يُفسح فيه المجال للخصوصيات والتمايزات.

برز هذا بوضوح في سنوات حياته الأخيرة، إذ أعاد التفكير في العديد من مفاهيمه المتصلة بالتطور الاجتماعي، واضعاً المجتمعات الطرفية غير الأوروبية الغربية في مركز اهتمامه، ليوحي بأنّ هذه المجتمعات قد تقود التحول الثوري. وما يُشار إليه بالبنان هو ما كتبه في مقدمة نسخة البيان الشيوعي، الصادرة عام 1882 ، بأن المجتمعات التشاركية القروية في روسيا الفلاحية، وكانت العلاقات الرأسمالية فيها لا تزال في بداياتها، تستطيع إذا ما تحالفت مع الحركة العمالية الغربية أن تشكل نقطة انطلاق نحو تحوّل ثوري على مستوى عالمي.

وبالتأكيد فقد حطت كتابات ماركس في أربعينيات وبداية خمسينيات القرن التاسع عشر، أحياناً، من قدر مجتمعات روسيا والهند والصين ومجتمعات غير غربية أخرى بوصفها متخلفة ورجعية ميئوس منها. إنها، في عام 1856 - 57 وقف هو وإنجلس بشدة دعماً لتمرد السابوي المعادي للكولونيالية في الهند، ولوقوف الصين في مقاومتها لبريطانيا في حرب الأفيون الثانية، وأخذ في الحسبان نهوض الحركة الفلاحية في روسيا على أنها بشير تحولات ثورية مستقبلية، قادمة من دون شك. ومنذ عام 1868 فصاعداً، وقف ماركس ضد الكولونيالية بحزم أكبر ولا سيما ضد الكولونيالية البريطانية في إيرلندا، وتجاوز دعمه للقضية القومية الإيرلندية الحدود التي كانت في السابق.

ومنذ عام 1868 ولاحقاً، صار موقف ماركس المعادي للكولونيالية أكثر وضوحاً وحدة، ولا سيما ضدّ الكولونيالية البريطانية في إيرلندا، في الوقت عينه الذي يحتضن فيه القضية القومية الإيرلندية بقوة. ويفصح بخصوص إيرلندا بصراحة، كما سنوضح في الفصل الرابع من الكتاب، أنه قد غير موقفه من مسألة التحرر القومي الإيرلندي، وأنه صار ينظر إلى هذه المسألة ليس بأنها ستكون نتيجة ثانوية لغلبة الحركة العمالية الاشتراكية البريطانية بل شرطاً مسبقاً لمثل هذه الغلبة.

وتشير كتاباته ومدوّناته في دفاتر ملاحظاته المتأخرة إلى أنه نظر إلى مقاومة الكولونيالية والاجتياح الرأسمالي بأنه عامل مهم جداً في السياسة والاقتصاد العالميين، وليس فقط على مستوى إيرلندا بل أيضاً روسيا والهند وإندونيسيا وشمالي أفريقيا.

ومن الأهمية بمكان الإشارة هنا إلى أن هذه الموضوعات - والتغيرات – لا نجدها فقط في كتاباته الصحفية ورسائله ودفاتر ملاحظاته بل في كتاباته الاقتصادية الرئيسة؛ الجروندريسة 1857 - 1858 وفي الطبعات المختلفة التي أصدرها هو لرأس المال، الجزء الأول. لقد أشرت في الفصل الخامس إلى أن بعض هذه الجدالات لم تجد لها مكاناً في الطبعة باللغة الألمانية لعام 1890 التي أعدها إنجلس، التي صارت تعرف بالطبعة المعيارية لرأس المال.

تناول العديد من الكتاب في الفترة السابقة ملاحظات ماركس حول شمالي أفريقيا والجزائر. لقد أشرت في الفصل السادس من هذا الكتاب إلى أن مصدر ملاحظات ماركس هذه، كان عالم الإنثروبولوجيا مكسيم كوفالسكي في مؤلفه الملكية التشاركية، الذي يشمل الهند وأمريكا اللاتينية والجزائر. وبخصوص الجزائر يشدّد ماركس على النتائج شديدة القسوة للكولونيالية الفرنسية وعلى المقاومة الشرسة التي أبداها العرب والبربر في مواجهة هذا الغزو. ويشدد ماركس على الطابع الرأسمالي لهذا الغزو، الذي اقتلع جذور الملكية التشاركية القروية، بخلاف الغزو العثماني. وتظهر هنا وهناك النتائج المجحفة للغزو الفرنسي على الموقع التراتبي للنساء داخل مجتمع القرية التشاركية. ويُظهر، أخيراً، أن الكولونيالية الفرنسية كانت تطمع في نسف أشكال الملكية التشاركية في الجزائر في الوقت عينه الذي كانت ترتعد فيه البرجوازية الفرنسية في الوطن خوفاً من شكل آخر من أشكال العلاقات الاجتماعية التشاركية، الذي نشأ على قاعدة الحراك العمالي الحديث في كومونة باريس عام 1871 وبهذا المعنى فإن نضال العمال الفرنسيين والفلاحين الجزائريين يمتلك قاعدة مشتركة وليس محض مثالية مجردة بل هو مثال عيني لوحدة ممكنة لنضال الشغيلة على مستوى العالم ضد سيطرة رأس المال.

لقد حاولت في هذا الكتاب تظهير هذه الأفكار وتقديمها كي تمكننا من رؤية مسارات للتقدم في أوقات تتصاعد فيها حدة الأزمات والنضالات العالمية.

ومن وجهة النظر العلمية الصرف، حاولت عقد الصلات بين كتابات ماركس حول الإثنية والعرق والقومية والكولونيالية معاً، وأرجو أن يكون استحضاري هذه الموضوعات معاً في مؤلف واحد، قادراً على إظهار ماركس كمفكر مبدع لقرننا الحادي والعشرين أيضاً. أرجو، ومع اقترابنا نحو احتفال المئوية الثانية المولد ماركس 1818 - 2018 أن نعد أن أفكار ماركس ليست حول رأس المال فقط بل وذات أهمية بالنسبة إلى هذه القضايا وقضايا الجندر والمرأة، التي لم آت على ذكرها بتوسع في هذا الكتاب، التي عدها ماركس أساسية بالنسبة للتحرر الإنساني، وقد شغلته طوال سني حياته، ولا سيما في دفاتر ملاحظاته الإثنولوجية، إلا أنني أجد أن هذا المكان هنا ملائم لذكر كتاب هيثر براون Heather Brown، بعنوان (ماركس حول الجندر والأسرة) الصادر عام 2012(Marx on Gender and the Family)

كيفن أندرسون لوس أنجلس، يوليو2017

- 1

صدرت ترجمة عربية لكتاب كيفن.ب. أندرسون هذا بعنوان "ماركس ومجتمعات الأطراف:حول القومية، الإثنيات، والمجتمعات غير الغربية" أنجزها هشام روحانا عام 2020، عن «دار نينوى»

- 2

حتى وقت قريب، مع انه تم نشر العديد من المساهمات المهمة حول هذه الحقبة (مثل مساهمات مارسيلو موستو أو ألفارو غارسيا لينيرا)، فإن الطبعات الإسبانية الوحيدة المتاحة كانت طبعة عام 1988 (Siglo XXI) Los apuntesetnológicos de Karl Marx, لكاتبه لورانس كرادر Lawrence Krader ، أو طبعة عام 1990 من قبل EditorialRevolución من كتاب ” “ (El Marx tardío y la vía rusa)، بتنسيق تيودورشانين Teodor Shanin ، الذي صدر عام 1990.

- 3

الاقتباسات مأخوذة من الطبعة الإسبانية من فيرسو. Verso

- 4

يجب أن نتذكر أيضًا جملته القائلة بأن ”العامل الأمريكي ذو البشرة البيضاء لا يمكنه أن يتحرر طالما أن العامل ذو البشرة السوداء لا يزال موسومًا بالحديد الملتهب“.

- 5

للمزيد من المعلومات حول هذا الكتاب ومشروعه الجديد، انظر ”Los escritostardíos de Marx“، Viento sur، 11مايو 2024.