أية شعوب - من يوغوسلافيا إلى أخرى

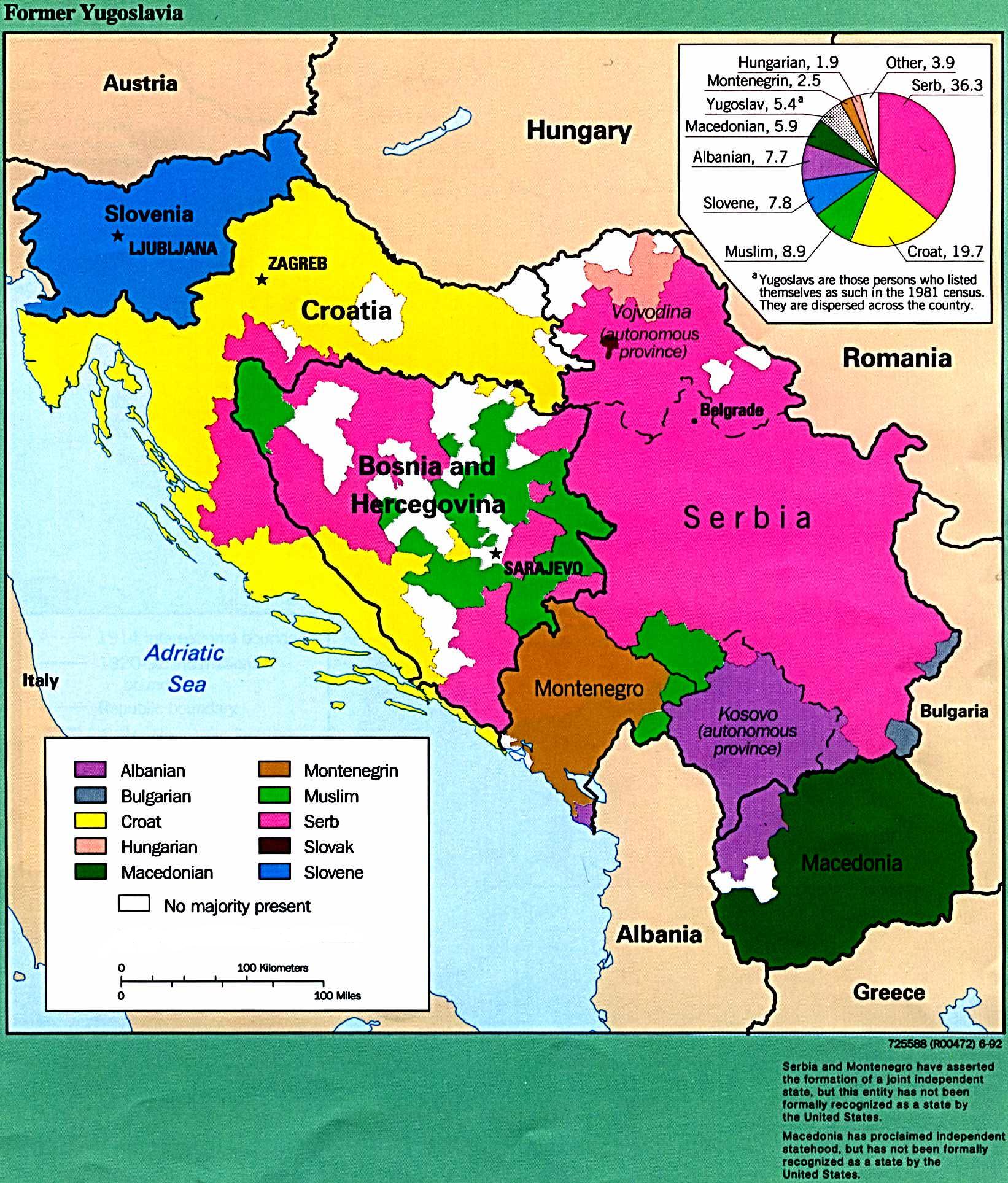

شهدت حرب 1914-1918، بتقسيمها الجديد للعالم بين القوى الرأسمالية، تفكيك الإمبراطوريتين النمساوية المجرية والعثمانية، بينما وضعت الثورة الروسية نهاية للإمبراطورية القيصرية. في أعقاب هذا الصراع العالمي، دعمت القوى العظمى تشكيل مملكة الصرب والكروات والسلوفينيين- لمقاومة تأثير ثورة أكتوبر القوي. واتخذت اسم مملكة يوغوسلافيا في عام 1929، وأصبحت ديكتاتورية تهيمن عليها السلالة الصربية. غطت يوغوسلافيا الأولى هذه، التي كانت في وضع شبه طرفي رأسمالي، المساحة الإقليمية نفسها تقريبًا التي ستشغلها يوغوسلافيا الثانية التي سُميت بيوغوسلافيا «التيتوية»- التي سُميت على اسم رئيسها الشيوعي جوزيف بروز المعروف باسم «تيتو» - بعد الحرب العالمية الثانية، والتي تبرز الخريطة المرفقة جمهورياتها ومقاطعاتها وأممها وأقلياتها المختلفة.

https://les-yeux-du-monde.fr/wp-content/uploads/2012/09/Yougoslavie-eth…

كان الكومنترن (الأممية الشيوعية) - الذي انضم إليه الحزب الشيوعي اليوغوسلافي الذي تأسس متزامنا مع الدولة الجديدة – قد وصف هذه المملكة بأنها «سجن للشعوب». والحقيقة هي أنه على رغم الاعتراف بالكروات والسلوفينيين كجزء من المملكة الجديدة في البداية، إلا أنهم لم يتمتعوا بنفس مكانة الصرب الذين استفادوا من قوة السلالة الصربية التي اكتسبوها في قلب المقاومة داخل الإمبراطورية العثمانية. وعلاوة على ذلك، تم إخفاء وجود شعوب أخرى: الجبل الأسود والمقدونيون ومسلمو البوسنة – فضلا عن الأقليات القومية.

من كان «يحق له» أن يسمي نفسه «شعبًا» (أو «أمة»، وغالبًا ما يكون المفهومان مترادفين)، وأن ينال الاعتراف به بما هو كذلك؟ لم يكن واقع المجتمعات القومية المختلفة في هذا المجال نابعا من «تعريفات» اصطلاحية. وحتى نهاية الحرب العالمية الثانية، لم يكن بإمكانهم المطالبة بحقوق معترف بها دوليًا: فقد تم التوقيع على ميثاق الأمم المتحدة في عام 1945. وقنن الميثاق بالفعل المبادئ الرئيسية للعلاقات الدولية باعترافه «بمبدأ تساوي الشعوب في الحقوق وحقها في تقرير المصير» (المادة 1.2). بيد أنه، في أعقاب الحرب العالمية الأولى، لم يكن مفهوم تقرير المصير متقدمًا كثيرًا خارج الولايات المتحدة. - بسبب تاريخها الخاص.

ظهر مفهوم «الأمة» أو «الشعب» ذاته بسيناريوهات ومضامين مختلفة في سياق الثورات الأوروبية الكبرى في منتصف القرن التاسع عشر، مع قيام الدول القومية ضد الأنظمة الملكية الحاكمة: كان هذا ما عُرف بـ»ربيع الشعوب» عام 1848. حتى التفسيرات المنتسبة إلى الماركسية كانت مشوشة ومتناقضة في بعض الأحيان، وسرعان ما أصبحت بالية: وهذا ما حدث مع أطروحة إنجلز حول «شعوب بلا تاريخ»- وهي أطروحة انتقدها الماركسي الأوكراني رومان روسدولسكي نقدًا جذريًا[1]. ووفقًا لإنجلز، فإن جملة كاملة من الشعوب «الصغيرة» لن تنجح في إنشاء دولتها القومية الخاصة بها، و«بالتالي» ستبقى تابعة وخاضعة للقوى العظمى. إن تحويل بعض السيناريوهات التاريخية إلى «نماذج»- مثل نموذج الدولة القومية - كان ضارًا وخاطئًا بشكل خاص في البلقان. فقد تنبجس تشكيلات أخرى عديدة قد تتخذ فيها المسائل القومية المتداخلة تمثيلات متباينة ضمن ضروب منطق سياسي واجتماعي واقتصادي متعارضة. وكانت يوغوسلافيا شاهداً على ذلك.

كان فشل يوغوسلافيا الأولى سياسيًا واجتماعيًا واقتصاديًا وقوميًا. فقد ارتبط «التطور المتفاوت والمركب» في أطراف البلقان الرأسمالية بمراحل تاريخية مختلفة. فإبان إنشاء المملكة الجديدة في عام 1919، لم تكن جميع الشعوب المعنية متحدة قط في كيان سياسي واحد. وكانت تلك الأجزاء التي اندمجت في الإمبراطورية النمساوية المجرية - على عكس تلك التي كانت تحت السيطرة العثمانية - هي الوحيدة التي شهدت بداية تصنيع. ولكن عشية الحرب العالمية الثانية، في نهاية هذه التجربة اليوغوسلافية الأولى، لم يكن التصنيع قد تحقق في المناطق الزراعية الشاسعة في جنوب البلد. تم غزو الاتحاد الفيدرالي وتفكيكه من قبل ألمانيا وإيطاليا الفاشيتين في بداية الحرب العالمية الثانية. كانت الديكتاتورية الصربية سجناً سياسياً وسجناً شعبياً: فسرعان ما حظرت الحزب الشيوعي الصربي بمجرد تحقيقه انتصارات انتخابية مهمة. ولعب دورًا أساسيًا في الحرب العالمية الثانية عبر قيادته نضال الأنصار (مقاومي الاحتلال) مستلهمًا التجربة السوفيتية. دعونا نلقي نظرة سريعة على تاريخه.

الماركسيون اليوغوسلاف وبروز مشروع اشتراكي يوغوسلافي جديد.

تقاربت في عام 1919 أحزاب اشتراكية ديمقراطية عديدة منغرسة في السكان السلافيين في الجنوب بهدف تشكيل حزب فيدرالي. لكن التيار الثوري انتصر لصالح حزب موحد هو حزب العمال الاشتراكيين في يوغوسلافي (الشيوعي)، الذي قرر الانضمام إلى الكومنترن. وفي مؤتمره الثاني عام 1920، قرر الجناح الجذري للحزب تغيير اسمه إلى الحزب الشيوعي اليوغوسلافي (PCY) - بينما انشقت التيارات الوسطية وانضمت إلى الاشتراكيين الديمقراطيين.

وسرعان ما أصبح الحزب الشيوعي اليوغوسلافي أحد أشد الأحزاب تأثيرًا في المنطقة. إذ نظّم الإضرابات والمظاهرات في جميع أنحاء البلد، وفاز بأغلبية الأصوات في مدن رئيسة عديدة في أثناء الانتخابات المحلية لشهر مارس 1920، وعزز في الآن ذاته حركة نقابية سريعة النمو. ورغم ما تعرض له القادة الشيوعيون من قمع، ومحاولات إبطال النجاحات الانتخابية، فاز الحزب الشيوعي اليوغوسلافي بنسبة 12.36% من الأصوات في الانتخابات البرلمانية في 28 نوفمبر 1920، و58 مقعدًا من أصل 419 مقعدًا في الجمعية التأسيسية - بانغراس امتد ليشمل جميع القوميات. وسرعان ما تم حظره.

قرأ تيتو في أثناء وجوده في السجن لينين -متأثرًا بـ «موضوعات نيسان» التي استلهمها في خضم الحرب العالمية الثانية، ورأى إمكان تحول الحرب الأهلية والنضال من أجل التحرر الوطني إلى ثورة اشتراكية. كانت الشعارات اللينينية «الأرض لمن يفلحها» و«حق الشعوب في تقرير مصيرها» الموجودة في قلب بناء الاشتراكية في الاتحاد السوفييتي مهمة وملائمة بشكل خاص في يوغوسلافيا التي يغلب عليها الفلاحون وتعدد القوميات. وكانت أطروحات الماركسيين النمساويين الهنغاريين مؤثرة في الجزء السلوفيني من يوغوسلافيا على وجه الخصوص. إذ فتحت أفكار أوتو باور الباب أمام إبداع تاريخي لم تكن فيه موروثات القضايا القومية مجرد آثار ماضٍ بورجوازي يجب تجاوزه، بل ثروة محتملة يجب تطويرها.

رغم نقاشات كثيرة تعارضت فيها مشاريع مختلفة، ومع أن فشل يوغسلافيا الأولى قد جعل بعض التيارات تميل إلى مشاريع قومية، فإن مشروعاً يوغسلافياً جديداً هو ما جرى بناؤه بالفعل عبر التنظيم الفدرالي للنضال الذي قاده الثوار الشيوعيون. كانت لجان التحرير الوطني تنظم الحياة في المناطق المحررة - بما في ذلك على الصعيد الثقافي - على أساس تنوع القوميات المعبأة. كما تم تنظيم الجيش الشعبي المناهض للفاشية على أسس منسقة من قبل قيادة الحزب الشيوعي اليوغسلافي وعلى أساس فيدرالي.

وهكذا، فإن الدورة الثانية للمجلس الوطني اليوغوسلافي المناهض للفاشية l'AVNOJ - حسب الاختصار اليوغوسلافي - المنعقدة متم نوفمبر 1943 بحضور مندوبين من مختلف لجان التحرير كانت بمثابة الفعل المؤسس الحقيقي ليوغوسلافيا الثانية. كان الاجتماع في يايتشيه، في الآن ذاته، بمثابة استعراض للقوة في نظر الحلفاء (الذين تمت دعوتهم للحضور) في قلب النضال ضد الفاشية، في حين أنهم حتى ذلك الحين كانوا يدعمون رسمياً مقاومة التشيتنيك القوميين الصرب الملكيين داعمي عودة الملك الذي لجأ إلى لندن - وفي الواقع ضد ستالين. لأن هذا الأخير، كان يعول على الأحزاب الشيوعية ليس لتوسيع نطاق الثورة بل لتعزيز الثقل الدبلوماسي والاعتراف الدولي بالاتحاد السوفييتي باعتباره «وطن الاشتراكية». كان من المفترض أن يكون «بناء الاشتراكية في بلد واحد» هو خط الحزب الشيوعي اليوغسلافي الذي كان ستالين يوبخه على إشهار المنجل والمطرقة بدلاً من قبول أن يندرج كمكون ضمن النضال ضد الفاشية، خلف الشيتنيك: كان يجب أن يكون هدفهم - حسب ستالين - الحصول على شرعية الحزب الشيوعي اليوغسلافي بعد النصر وعودة الملك.

رفض الخضوع لـــــ «بناء الاشتراكية في بلد واحد».

لكن الثورة اليوغوسلافية كانت عميقة الجذور وذاتية التنظيم، بما في ذلك عسكرياً، لتنتصر بفضل ركيزتيها البرنامجيتين: حق تقرير المصير لجميع الأمم ضمن مشروع فيدرالي قائم على المساواة، والحقوق الاجتماعية القائمة بشكل خاص على إعادة التوزيع المخطط للموارد وتصنيع البلد بأكملها. وسيترجم هذا البعد بشكل ملموس في ابتكار ساعد على حفزه القطع مع ستالين الذي «ألقى الحرم على التيتيين» عام 1948، ألا وهو إدخال «التسيير الذاتي» في دستور يوغوسلافيا الجديد: أعلن الحزب الشيوعي اليوغوسلافي أنه يستلهم كومونة باريس وماركس ضد ستالين ونزعته الدولتية. وكانت لجان التسيير الذاتي في الواقع امتدادًا لتجربة لجان التحرير الوطني، رغم أن هذه الأخيرة حُلّت بضغط ستاليني في اليوم التالي للانتصار .

لكن الإعلان عن مشروع اشتراكي يوغوسلافي قاطع مع ستالين كان «تراجعاً» عن مشروع اشتراكي آخر متعدد القوميات كان قد بدأ يتبلور في علاقات مع الأحزاب الشيوعية في المنطقة برمتها (بما في ذلك اليونان وبلغاريا، وكذلك ألبانيا) خلال النضال ضد الفاشية: مشروع فيدرالية (أو كونفدرالية) بلقانية. كان من شأن ذلك أن يكون أكثر تأييدا لتحقيق مشروع المساواة بين الأمم السلافية وغير السلافية (الألبان والهنغاريين على وجه الخصوص) في هذه المنطقة. ومما لا شك فيه أن الانقسام الذي حدث في عام 1948 كان قرار ستالين في مواجهة هذا المشروع الذي كان خارج سيطرته تمامًا. لكن ألبانيا أنور خوجة المجاورة فضلت البقاء في كنف ستالين، في ارتباط مع الصين.

إذا كان خط «بناء الاشتراكية في بلد واحد» الذي أراده ستالين قد فشل مع تقدم الثورة العالمية في خضم الحرب، فقد كان حامل الانشقاقات بسبب عدم احترامه بل وقمعه للاستقلالية الوطنية لمختلف النضالات التحررية. كان الانشقاق الأول في هذه الأزمة الستالينية هو القطيعة مع الثوار اليوغوسلاف. ولكن كان لا بد أن تنشأ توترات كبيرة مع كل القوى الثورية الجديدة، فقد استغل الشيوعيون الصينيون والألبان اعتراف ستالين بالثورة الصينية بدلاً من أن يُسبب انشقاقا ثانيا. وقطع ماو لاحقًا مع اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية بزعامة خروتشوف (بعد المؤتمر العشرين، منتقدًا ستالين جزئيًا ومجددًا الروابط مع التيتيين) مع الانتساب الى ستالين - وبالتالي مكرسًا بذلك شتائم ستالين وأكاذيبه حول الثورة اليوغوسلافية.

تنوع الخصائص القومية الموروثة في يوغوسلافيا التيتوية

بزغت شعوب أو أمم البلد في سياقات متباينة داخل الإمبراطوريات المختلفة، دون تحديد وحيد لما أنتج وعيًا/ نضالًا ووقائع "قومية".

هكذا، ربما كانت اللغة عاملًا أساسيًا بالنسبة للسلوفينيين- في مواجهة النزعات الاستيعابية الجرمانية. وقد أمكن لترجمة الإنجيل إلى اللغة السلوفينية ولتطوير أدب سلوفيني ونشره أن تمتد إلى مختلف التجارب اليوغوسلافية لأن اللغة السلوفينية كانت مغايرة للغتين الصربية والكرواتية - اللتين كانتا تستخدمان أبجديات مختلفة (السيريلية أو اللاتينية). كما كانت اللغة عاملاً مكونا لهوية الألبان والصرب القومية في الإمبراطورية العثمانية. كانت هذه الأخيرة تعترف بأوضاع اعتبارية مختلفة حسب الأديان: فقد أتاح اعتناق الدين الإسلامي للألبان احتلال مراكز مهيمنة، على عكس الصرب ذوي الأغلبية الأرثوذكسية. لكنهم تمكنوا من تعزيز بطريركية صربية أرثوذكسية وهوية خاصة بهم.

ورغم أن شعب الجبل الأسود يشاطر الصرب اللغة و الديانة ، كان يختلف عنهم بسبب تاريخه - تاريخ مقاومة من نوع «القلعة الواجب حمايتها» - جعله شعبًا مميزًا. وكذلك أسهمت بدايات تنويع أشكال التنظيم الذاتي في الإمبراطورية النمساوية المجرية في نشوء الكروات، في حين تولت أقليات صربية مهام عسكرية لحماية الحدود فيما كان يعرف باسم «كرايينا». وبعبارة أخرى، طبعت أنواع سيناريوهات تاريخية متباينة ظهور مختلف الشعوب «السلافية الجنوبية» (اليوغوسلافية): شهدت البوسنة والهرسك انقسامات أخرى بين كيانات مختلفة حسب المراحل التاريخية. ولحماية شعوبها من القومية الكرواتية أو الصربية المجاورة، عزز تيتو وضعها كجمهورية - دون شعب مهيمن، مع ثلاث قوميات مكونة لها: كان الصرب والكروات والبوسنيون من البوسنة والهرسك يتحدثون نفس اللغة الأساسية، لكنهم كانوا يعتنقون ثلاثة أديان مختلفة. ومثال أخير: عزز نظام تيتو مقدونيا - وبالتالي اللغة المقدونية والشعب المقابل لها - ضد ضغوط الاستيعاب من قبل البلغار واليونانيين...

تنوع يوغوسلافيا التيتوية

(المعادلة، 1+2+3+4+5+6 = شعب يوغوسلافي واحد (مواطَنة واحدة): أبجديتان؛ ثلاث ديانات؛ أربع لغات رسمية؛ خمسة شعوب مكونة؛ ست جمهوريات)

أ - الديانات

- أرثوذكس: 45.4% (معظمهم من الصرب والجبل الأسود والمقدونيين)

الكاثوليك: 30.8% (معظمهم من الكروات والسلوفينيين).

المسلمون: 17% (معظمهم من البوسنيين والألبان).

ب-. اللغات الرسمية

- تُستخدم اللغة السلوفينية في سلوفينيا وفي بعض مناطق النمسا وإيطاليا.

- الصربية-الكرواتية» أو ’الكرواتية-الصربية‘ (بالحروف اللاتينية والسيريلية) تُستخدم في صربيا وكرواتيا والبوسنة والهرسك والجبل الأسود.

- المقدونية (القريبة من اللغة البلغارية) المستخدمة في مقدونيا.

- اكتسبت لغات الأقليات غير السلافية، الألبانية والهنغارية، صفة اللغة الرسمية في ظل نظام تيتو في مقاطعتي كوسوفو وفويفودينا على التوالي في جمهورية صربيا، وفي الوقت نفسه تستفيد في جزء منها من حقوق اللغات الرسمية للاتحاد الفيدرالي (الحق في الحصول على نصوص رسمية بهذه اللغات أو الدفاع في المحاكم باستخدام هذه اللغات، والحقوق الثقافية المحلية).

ج- «الشعوب المكونة» موزعة في جميع أنحاء الجمهوريات، وهي ليست متجانسة وبالتالي فهي كلها متعددة القوميات (باستثناء سلوفينيا). وبالتالي هناك 5 شعوب (الصرب، الكروات، السلوفين، الجبل الأسود، المقدونيين) - مع وجود شعب سادس معترف به على هذا النحو في الستينيات، وهم « البوسنة» أو مسلمو البوسنة والهرسك.

تركيبة الحزب الشيوعي اليوغسلافي الاجتماعية (1949)

29.53% شغيلة .

49.41% فلاحون (36.92% فلاحون فقراء وبروليتاريون ريفيون).

14.38% مثقفون.

6.68% آخرون.

التركيبة الاجتماعية لأعضاء القيادات

40% شغيلة. 25% فلاحون. 19% مثقفون. 18% آخرون.

المستويات التعليمية لأعضاء الحزب

* من بين جميع أعضاء الحزب، ما يقرب من 60% لم يتجاوزا المدرسة الابتدائية ، و8% لم يلتحقوا بأي مدرسة وتصل نسبة الأميين إلى 28.20% في كوسوفو، وهي قريبة من ألبانيا، وأفقر منطقة.

* من بين القيادات: 68% فقط التحقوا بالمدرسة الابتدائية و9.9% لم يلتحقوا بأي مدرسة على الإطلاق.

كيف تناول الماركسيون اليوغوسلاف المسائل القومية؟

على غرار لينين، ميّز الشيوعيون اليوغوسلاف بين الشعوب أو «الأمم» (والحقوق القومية) والقومية الشوفينية والعنيفة التي رفضوها باعتبارها رغبة في تأكيد الذات باعتبارها متفوقة على الآخرين. وبالمثل، ميّزوا الأمم المسيطرة عن المستعبدة - بتحليلها في التجربة الحية للإمبراطوريات المختلفة وليوغوسلافيا الأولى.

إن «العقد» الثوري الذي أتاح فهم الانتصار الثوري اليوغوسلافي ضد مشاريع القوى الإمبريالية وضد مشاريع ستالين على حد سواء، كان وعدًا بالمساواة الجذرية بين مختلف الشعوب والحقوق الاجتماعية - مع تحسين مخطط لمستوى معيشة الجميع.

تعلق نقد التجربة الستالينية على النزعة الدولتية التي أتاحت التبلور البيروقراطي. وقد حلل ميلوفان دجيلاس، أحد قادة الثورة والحزب الشيوعي اليوغسلافي، «الطبقة الجديدة» ما أدى إلى «فصله» من الحياة السياسية. لكن انتقاده للدولة البيروقراطية كان مشتركًا بين الجميع واستمر التعبير عنه بطرق مختلفة حتى نهاية النظام - خاصة على المستوى المؤسسي.

لم يكن القطع مع الاتحاد السوفييتي متوقعًا ولا مرغوبًا فيه من قبل القادة اليوغوسلاف - الذين أسكتوا (أو حتى قمعوا) كل الانتقادات العلنية لستالين قبل عام 1948، واصفين إياها بـ « التروتسكية»). لكن صون تجربتهم الخاصة سما فوق أي ولاء لـ»وطن الاشتراكية» المبجل مع ذلك.

كان الخوف من النزعات القومية المدمرة لكل مشروع مشترك، خوفًا دائمًا. وبذل القادة اليوغوسلافيون بالفعل قصارى جهدهم لمكافحة ذلك على المستوى المؤسسي بمنح حقوق مساواتية وتعزيز نمو طبقة عاملة شابة - في بنيات ستتطور بصورة براغماتية.

كان أملهم أن تدفع تجربة المساواة هذه المعركة قُدما. بيد أنهم كانوا حذرين من استعمال إيديولوجية «يوغوسلافية» بسبب إرث التجربة الأولى: فقد اتخذ هذا المفهوم ضمنها مضموناً «توحيديًا» وقمعيًا في اتحاد فيدرالي فعلي تهيمن عليه السلالة الصربية ونزعتها القومية. لهذا السبب تم رفض الأيديولوجية «التوحيدية» (التي تنكر تنوع أمم المشروع اليوغوسلافي والمساواة بينها)؛ ولكنهم دعوا في كل طور إلى تحالف شعوب هذه المنطقة وعمالها: لأن ذلك كان شرطاً لتحقيق ميزان قوى أفضل من أجل الانتصار في النضال ضد الفاشية - ثم في بناء « طريق يوغوسلافي نحو الاشتراكية» يقاوم في الآن ذاته كلاً من النظام العالمي الرأسمالي وستالين.

غير أن المقاربة التاريخية للقضايا القومية أدت أيضاً إلى ظهور آمال، في البداية وأثناء الخمسينات، ببزوغ «هوية يوغوسلافية» متميزة عن النزعة التوحيدية ومبنية على البعد العمالي والاشتراكي للمشروع، ومتعززة بحقوق تسيير ذاتي اجتماعية ووطنية، تجلب الكرامة والرفاهية. وأظهرت استطلاعات الرأي في سنوات 1970 الصعود العفوي لهذه «الهوية» الجديدة القائمة على مكاسب حقيقية وشرعية قوية. ولسوء الحظ، فإن الخيارات الاقتصادية التي تم اتخاذها في بناء الاشتراكية - التي كانت موضع جدل بين الماركسيين منذ عشرينيات القرن الماضي في الاتحاد السوفييتي حول مكانة السوق - والحدود السياسية والمؤسسية لديمقراطية النظام كانت سببًا في تأجيج أزمته.

بيد أنه ينبغي ألا يحجب الفشل النهائي طابع النظام المبتكر وبراغماتية القادة اليوغوسلاف المنتبهين إلى المطالب الاجتماعية والقومية.

ستعبر المؤسسات المعتمدة عن سعي إلى مراعاة كيفية مركبة للنظر إلى حقوق عديدة معترف بها، وإلى إتاحة هكذا كيفية:

- مواطنة شاملة، أيا يكن التنوع الديني أو الثقافي أو اللغوي: مع تمثيل (شخص واحد = صوت واحد) في البرلمان الفيدرالي (ولكن في إطار الحزب الوحيد)؛

- تنوع الأمم المكونة (أو الشعوب) الممثلة على قدم المساواة (مهما كان حجم مختلف الشعوب) في مجلس للقوميات؛

- اشتراط قيادة للبلد متعددة القوميات في مجلس فيدرالي. كما استحدثت في العقود الأخيرة «رئاسة جماعية» مع تناوب سنوي على الرئاسة، وتمثيل حتى الأقليات القومية - بهدف الإعداد لخلافة تيتو.

- مُنح الشغيلة حقوق التسيير الذاتي منذ عام 1950: تم إنشاء مجلس المنتجين (أو مجلس التسيير الذاتي) في عام 1953.

وستطبع تطورات الآمال والخيبات، ولكن أيضًا البحث الواقعي عن مؤسسات يمكن مراقبتها بسهولة أكبر «من الأسفل» من قبل الشغيلة الممارسين التسيير الذاتي، على أمل أن يوازن ذلك الميول القومية.

- في عام 1953، جرى دمج مجلس القوميات مع المجلس الفيدرالي على أمل (سابق لأوانه) في ظهور « نزعة قومية يوغوسلافية». ومع ذلك، أعيد إدراجها في الدستور التالي(1958).

- بين عام 1958 (بعد المؤتمر الأول لمجالس الشغيلة - أو مجالس التسيير الذاتي) وعام 1963، جرت تقوية دور الكومونات باعتبارها الهيكل الاجتماعي السياسي الأساسي، بينما استحدثت مجالس مختلفة بالإضافة إلى المجلس الفيدرالي، تعبيراً عن سعي إلى حفز ظهور مشاريع وأشكال وعي اجتماعية واقتصادية وثقافية اشتراكية عابرة للحدود القومية.

ولكن كعب أخيل كان سيتجسد في «النقاش الاقتصادي»- مع ما اعتبر « قانوناً موضوعياً» يُفترَض أن «يكشفه» السوق - مقابل ما كان يُنظر إليه ويُستنكر على أنه تعسف الخيارات «السياسية» للحزب الوحيد: الافتراض بأن «السوق الاشتراكية» ستكون أقل بيروقراطية من التخطيط - والضغوط اللامركزية القادمة من وحدات التسيير الذاتي والجمهوريات على حد سواء، دفعت في عام 1965 إلى اعتماد «اشتراكية السوق»، وإلغاء التخطيط. وأدت التفاوتات والتوترات السريعة المرتبطة بهذا الطور إلى وقفها عام 1971. لكن الأضرار سوف تبقى دائمة.

وستعكس الإصلاحات المتعاقبة على مدى ثلاثة عقود (من عام 1950 إلى نهاية السبعينيات) مزيجًا يشوبه نزاع متنام بين هذه الأبعاد الثلاثة التي باتت هيكلية في النظام:

- من جهة، ضد تعسّف الحزب/ الدولة الواضع للخطة، وتوسيع السوق (المتحررة من الملكية الرأسمالية الخاصة لوسائل الإنتاج ومنطقها الربحي)؛

- ولكن هذا الانفتاح على السوق معزز برغبة اعتماد حقوق تسيير ذاتي للمنشآت العامة من قبل الشغيلة؛ وسيجري تخفيف حدة التذرير الأولي باستحداث مجلس تسيير ذاتي على المستوى السياسي (على مختلف المستويات الإقليمية، ولا سيما الكومونات والجمهوريات)؛

- أخيرًا، انعكست رغبة التمثيل المتكافئ للأمم (أو الشعوب) التي شاركت في تأسيس الفيدرالية اليوغوسلافية على المؤسسات الفيدرالية ومجالس الأمم المذكورة أعلاه.

وبقي تقييدان جوهريان حتى نهاية النظام، ممزوجان بتطورات براغماتية ردًا على النزاعات:

- غياب تمثيل نسائي؛

- نظام الحزب الوحيد (بدون حقوق وجود تيارات): كان قادة الحزب الشيوعي اليوغوسلافي هم من قرّر الإصلاحات وتغييراتها ؛

بيد أنه تجدر الإشارة إلى التباس كبير فيما يتعلق بـ «القضايا القومية»: ما هو الموضوع الذي تم الاعتراف به حقًا؟

- الشعوب أو الأمم بالمعنى العرقي الثقافي

- أم «الجمهوريات» دول الاتحاد الفيدرالي؟

والحال أنه جرى اعتماد المفهومين في الدساتير والمؤسسات، ولم يكونا قابلين للتراكب تماماً، كما قيل، إلا إلى حد كبير في حالة سلوفينيا، وهي أكثر الجمهوريات تجانساً من الناحية العرقية، وفضلا عن ذلك شعب سلوفيني هو ذاته مركز في هذه الجمهورية.

تركت الهجرات إرثًا من الاختلاط في الجمهوريات الأخرى. وبدلًا من السعي إلى بناء جمهوريات متجانسة عرقيًا ( بواسطة تنظيم هجرات قسرية)، أصر الحزب الشيوعي اليوغوسلافي على تأسيس الجمهوريات على أساس الحدود التاريخية، تاركًا لكل جماعة بشرية حرية اختيار مكان إقامتها. وارتبط أيضًا افتراض وجود جمهوريات غير متجانسة عرقيًا بحقوق حرية التنقل في جميع أنحاء البلد. وبالتالي، أخذت حدود الجمهوريات (التي رسمها دجيلاس بعناية) في الحسبان تراث الجمهوريات أو الكيانات السياسية التي ولدت في الإمبراطوريات أو يوغوسلافيا الأولى، وليس توزيع الشعوب (بالمعنى العرقي القومي) التي توزعت بحرية بين الجمهوريات – مع وجود أغلبيات.

واقترن هذا الاعتراف بالتاريخ وهجراته برغبة إعطاء كل شعب من الشعوب المكونة أشكال تمثيل وسلطة عديدة: أولاً داخل مجلس القوميات مع سلطة رقابة وحق فيتو؛ ولكن أيضًا بواسطة إدارة الخيارات السياسية بمنظور إقليمي - وليس عرقيا - إما على صعيد البرلمان لمجمل الفيدرالية؛ أو على صعيد الجمهوريات. وكانت الجمهوريات بشكل عام مكونة من أغلبيات عرقية وثقافية تحدد أسماءها. وهكذا، حتى لو كانت الجمهوريات غير متجانسة، كان لكل شعب جمهورية «مرجعية» حيث يمثل أغلبية.

على سبيل المثال، كانت جمهورية صربيا ذات أغلبية صربية مع وجود أقلية كرواتية في فويفودينا (وأقليات صربية في مختلف الجمهوريات). وبالمثل، كان لجمهورية كرواتيا أغلبية كرواتية (وأقلية صربية في كرايينا)، وهكذا.

وكانت البوسنة والهرسك وحدها بلا اسم مطابق لأغلبية قومية عرقية، بل تدل على إقليم. وكما سبق القول، أرادت القيادة التيتوية حمايتها دستوريًا (ضد جيرانها القوميين، الصرب والكروات) استنادا إلى الاعتراف بثلاثة «شعوب مكونة»- البوسنيون الكروات، والصرب البوسنيون، و«المسلمون» بالمعنى العرقي-القومي المعروفون باسم «البوسنيون» (الذين أراد القوميون الصرب والكروات«الاستيلاء» عليهم).

تعظيم الحقوق الاجتماعية والوطنية

كانت جميع التغييرات الدستورية في فترة حياة قادة الثورة التاريخيين قد تقررت أساساً من قبل تيتو وكارديلي الفاعلين الرئيسيين في التغييرات الدستورية. قاما بدور الحكم الذي ارتبطت شرعيته بتعزيز وتوسيع نطاق الحقوق المعترف بها، لمختلف الشعوب وللشغيلة الممارسين التسيير الذاتي.

وفي الواقع، زادت كل الدساتير منذ عام 1950 وحتى الدستور الأخير في عام 1973 من حقوق التسيير الذاتي والحقوق القومية على السواء - هكذا جرى احترام «العقد» الثوري في هذا الصدد.

ولكن فضلا عن الحدود الديمقراطية المذكورة أعلاه، لم يكن بالإمكان أن يظل الالتباس بين الشعب والجمهورية (وبالتالي بين الأمة العرقية الثقافية والدولة) مستقرا: فسلطات الدولة هي التي تفاوضت على الإصلاحات، وليس «الشعوب» عندما كانت موزعة على عدة جمهوريات. وكانت الجمهوريات عبارة عن دول، اتسمت ببيروقراطية متزايدة.

لذا فإن الحقوق الوطنية المتزايدة الممنوحة مع كل إصلاح كانت في الواقع حقوقًا دولتية جمهورية تزيد حدة طابع البلد الكونفدرالي والتوترات القومية. وزاد الأمر سوءًا أن الاختيارات الاقتصادية فاقمت التفاوتات الإقليمية.

كان لابد أن تسفر التحولات في التخطيط والسوق عن فقدان «المركز» الفيدرالي لسلطته، وهو ما أصبح ممكنًا بفعل تفكيك التخطيط والسيطرة على التجارة الخارجية في سياق «اشتراكية السوق».

وأمام ازدياد الإضرابات في سنوات 1960 – ومطالب المساواة من قبل الحركة الطلابية في بلغراد في 1968 («من أجل إدارة ذاتية من الأسفل إلى الأعلى! ضد "البرجوازية الحمراء!") - بالإضافة إلى ازدياد التفاوتات الاجتماعية والإقليمية التي أنتجتها منافسة السوق، بدأت القيادة التيتوية في إجراء آخر إصلاح للنظام (قبل وفاة تيتو وكارديلي في 1980).

كان هذا الدستور الأخير لفترة 1971-1973 هشًا للغاية: إذ أتاح بالتأكيد إمكانية أشكال موازنة بروليتارية متعددة القوميات لصعود النزعات القومية الاقصائية عبر إعادة إدخال منطق التخطيط التعاقدي بين الشغيلة الممارسين التسيير الذاتي.لكن تصوره المناهض للدولتية استند إلى منطق لا سلطوي- نقابي للتخطيط «من الأسفل» فقط - انطلاقًا من وحدات التسيير الذاتي القاعدية الجديدة: المنظمات القاعدية للعمال المتشاركين. وكانت هذه الأخيرة تقسم المنشآت الكبرى إلى وحدات صغيرة ذات حقوق تسيير ذاتي، ومواجهة قوة التكنوقراط المتنامية في تلك المنشآت الضخمة، الميالين إلى التحالف مع تقنوقراطيي البنوك. جرى «إضفاء الطابع الاجتماعي» مرة أخرى على النظام البنكي، الذي كان لا مركزيًا بين عامي 1965 و1971-1973، ووضع تحت تحكم المنشآت. وكان من المفترض أن تكون غرف التسيير الذاتي قادرة على العمل كثقل موازن للقرارات القومية للسلطات الجمهورية.

ولكن في مستهل عقد سبعينيات القرن العشرين، طالبت حركات قومية، خاصة في الجمهوريات الأكثر ثراءً (سلوفينيا وكرواتيا)، بمزيد من الاستقلال الذاتي - لاسيما في التحكم في عملات تجارتها الخارجية. كما طالبت أيضًا بتعزيز سلطاتها على المستوى الفيدرالي - وبالتالي كانت تعارض إنشاء غرفة تسيير ذاتي على الصعيد الفيدرالي.

أعرب تيتو وكارديلي صراحةً في مؤتمر التسيير الذاتي المنظم في سراييفو عام 1971 من قبل الحزب الشيوعي اليوغوسلافي عن مخاوفهما إزاء هذه التنازلات، وعرضا على الشغيلة التعديلات الدستورية التي تعطي مزيدًا من السلطة للجمهوريات[2]. وحُثّ الشغيلة على اليقظة والتعبئة إذا ما تحولت الحقوق القومية إلى نزعات قومية متفجّرة.

يشير غوران ميوزيك[3] ،في دراسته عن الإضرابات العمالية في منشأتين في مطلع سنوات 1990، نُشرت باللغة الإنجليزية في عام 2021، إلى أن أحد مطالب المضربين كان إنشاء مجلس تسيير ذاتي على الصعيد الفيدرالي. ولكن الأوان كان قد فات. وبعد وفاة تيتو وكارديلي في مستهل عقد ثمانينيات القرن العشرين، لم يعد للشغيلة أي دعم في هيئات النظام السياسية المركزية...

اتسمت سنوات 1980 بما وصفته سابقا بـ «مأزق» حقيقي في نظام لم تهيمن فيه «لا الخطة ولا السوق»- ولا سلطة الشغيلة الذين الممارسين التسيير الذاتي[4] - مع اتساع الفوارق الإقليمية في نفس الوقت - ما دفع الجمهوريات الغنية نحو الانفصال - وصعود إضرابات دون بديل متماسك.

لم يعد بالإمكان سدّ التفاوتات المتفاقمة والصراعات القومية والاجتماعية المتصاعدة عن طريق تحكيم مطعون فيه يمارسه حزب مخترق بالبيروقراطية والفساد والصراعات القومية - دون أن يكون للشغيلة الممارسين التسيير الذاتي، على الصعيد النقابي والسياسي، وسائل تدبير هذه الأزمة من وجهة نظر اشتراكية التسيير الذاتي. تلك كانت نهاية التجربة اليوغوسلافية. ويجب عدم دفنها.

[1]Lire son texte et ses présentations par Benjamin Bürbaumer et Gérard Billy dans l’ouvrage Fridriech Engels et les peuples « sans histoire ». La question nationale dans la révolution de 1848, (Ed. M, Page2:, Syllepse, 2018).

[3]Cf. le compte rendu fait par Xavier Bougarel dans la Revue Balkanologie en 2021 : Goran Musić, Making and Breaking the YugoslavWorking Class. The Story of Two Self-Managed Factories

[4]Cf. C. Samary, Le marchécontrel’autogestion, l’expérienceyougoslave, 1988, Ed. Publisud-La Brèche. Et pour un retour d’ensemble sur cette expérience, C. Samary, D’un communisme décolonial à la démocratie des communs, Ed. du Croquant, 2017